| リンク・転載・引用・剽窃は自由です (コピーライトはもう古い) The idea of copyright is obsolete. |

| 粉川哲夫の【シネマノート】 |

|

今月気になる作品 ★★ 50歳の恋愛白書 (監督がアーサー・ミラーの娘だからといって、ウナノ・ライダー、ジュリアン・ムーア、キアヌ・リーブスのような大物を「友情出演」させなくてもよかった。ロビン・ライト・ペンとアラン・アーキンだけでも、年齢差のある夫のわがままに尽くしてきてハタと危機に陥った50女の迷いと選択をもっと斬新に描くことはできただろう。余分だが、日本ではお産のときハイヒールは履かない)。 ★★★ インビクタス 負けざる者たち (「偉い人」の話といううのは、拝聴するしか手がない)。 ★★★★ 新しい人生のはじめかた (街を歩きながら愛が深まっていくというのはパターンだが、街にはそういう願望を呼び起こす要素がある)。 ★★★ 食堂かたつむり (柴崎コウに歌どころか声も出させなかったおかげで、彼女の本当の魅力が浮き出た。料理シーンは期待ほどではなかった)。 ★★★ サベイランス (父親デイヴィッド・リンチと比較されるので損をしているが、なかなかどうして。自分の幼児期と重ねあわせて両親に「復讐」している気配もある)。 ★★★★ 抱擁のかけら (同性愛者が異性を愛し罰を受けるというひねったオイデプス物語)。 ★★バレンタインデー (リチャード・カーティスを模倣しながら、アルトマンから何も学ばなかった凡作ながら、ジュリア・ロバーツの出るあたりは悪くない)。 ★★★★ 恋するベーカリー (アメリカでは、70年代に勝手に離婚した夫婦がもとに戻りたがっているかのよう)。 ★★★★ コララインとボタンの魔女 (引越したばかりの古い家で、少しスネた少女が見る「夢」なのだが、その映像の美しさと斬新なアイデアに魅惑される)。 ★★★ 人間失格 (濡れ場を描かず、しかも暗示などというケチな技法に頼らないユニークな時間処理が面白いが、もう「人間」が消滅してしまった今日では、問題は「失格」云々ではない)。 ★★★☆ 渇き (「ホラー」的ラブストーリーと言ってもいいが、身体性への「変態的」執着とエロティシズムはなかなかのもの)。 ★★★☆ ニューヨーク、アイラブユー (オムニバスだから、楽しみはつまみ食いで楽しめばいい。岩井のパートは悪くない)。 ★★★★ すべて彼女のために (一介の教師が、冤罪の妻を奪い返し、幼い息子といっしょに国外脱出する――否定性が消滅した時代(ボードリヤール)には、こういうこともありえる。周到に構築された演出と、目が語るすぐれた演技。ただのサスペンス映画にとどまらない)。 ★★★☆ バッド・ルーテナント (旧作を意識して見なければ、細部と音楽が面白く、ケイジの「ずっこけ男」もありかと思ってしまう。なお、旧作で重要だったドラッグは、ここではただの演出素材にすぎない)。 ★★ しあわせの隠れ場所 (「感動」実話とのことだが、リッチな「白人」が弱い者、しかも「黒人」を助けるというテーマは、先が見えるし、全体として「キリスト教右派」的で不快)。 |

| 人間失格 やさしい嘘と贈り物 息もできない バレンタインデー クロッシング オーケストラ! TEKKEN バッド・ルーテナント 冷たい雨に撃て、約束の銃弾を イエロー・ハンカチーフ ウルフマン 月に囚われた男 しあわせの隠れ場所 9(ナイン) プレシャス ローラーガールズ・ダイアリー グリーン・ゾーン |

2010-02-26

●グリーン・ゾーン (Green Zone/2010/Paul Greengrass)(ポール・グリーングラス)

◆かつて冷戦がまだ続いていた70年代の初めのころ、畏友だったポール・ピッコーネは、へたな政治論文より「007」シーズのほうがはるかに米ソ関係をとらえていると言ったことがある。ポール・グリーングラスは、オリバー・ストーンやマイケル・ムーアのように、自分を「政治映画」の作家だとは決して自称したりはせず、むしろ、この映画についても、「イラクを舞台にしたサスペンス」だと言うが、どうしてどうして、その政治感覚はそんじょそこらの「政治映画」を自称する作家よりもはるかに高い。彼は、現実の政治を批判する「政治映画」などというものが、ハリウッドや、そのグローバルな観客ネットワークのなかでは存在しえないということを承知している。商業映画の世界では、「批判」の身ぶりで描かれようが、それは、所詮エンタテインメントとして消費されるのであり、まさにその点こそが政治的なのだ。基本的に「面白く」なければ、商品にならないから、戦争自身が持つ退屈さや馬鹿ばかしさをストレートに感じさせるような「戦争映画」は作られない。作った者はいないわけではないが、公開には至らないのだ。ならば、権力の手口にはこういうのがあるとか、組織のなかには「こういう奴には気をつけろ」といったことを「面白く」教えてくれる作品のほうが、へたに「反戦」や「反権力」のせりふや身ぶりをむなしく繰りかえすよりもはるかに政治的なわけである。

◆この映画は、基本的に、疑問に思ったら、組織であれ、上司であれ、自分の信ずるままに行動し、やるだけやってみろということを言っている。マット・デイモンが演じる陸軍上級准尉で、イラクの大量破壊兵器の探索のための「MET隊」(Mobile Exploitation Team Delta)の隊長ロイ・ミラーは、そんな男である。ある意味で、アメリカで受けるタイプであり、これまでも多くのアメリカ映画のヒーローの一つのパターンとなってきた。アメリカでは、初めに何かをやった人物(パイオニア)や独立独歩の人間が尊重される。だから、アーティストであれ技術者であれ、引っこ抜かれればアメリカに行ってしまう。仕事のやりがいがあるからだ。しかし、ロイ・ミラーは、イラクに派遣されて、一体何のために俺がここに派遣されたのかという思いをさせられる。ここで、(あえて比較のために単純化するが)「仕方がないか」とあきらめるのが「日本人」だとすると、アメリカ人は簡単にはあきらめない。「ふざけんじゃねぇよ」と反逆するのだ。

◆この映画は、「大量破壊兵器」が存在するということでイラクに攻め込み、それが実は、チェイニー/ラムズフェルトを表の立役者とするブッシュ政権のネオコンたちの「陰謀」だった――という、いまでは誰でもが知っている茶番劇的なプロットを土台にしている。実際のところ、イラク戦争は、そんな単純な方法で正当化された(正当化に失敗した)わけではないとしても、ブッシュではだめだという「正統性」(レジティマシー)を生み出すのには役立った。映画は、そうしたからくりの内部にまでは迫らない。最初に、ブッシュ政権の高官レベルで陰謀があった。国防総省・情報局のクラーク・バウンドストーン(グレッグ・ギニア)がその中心人物だ。ウォール・ストリート・ジャーナル紙の記者ローリー・デイン(エイミー・ライナ)がその陰謀を知ってか知らぬか、一枚かんだ。CIAの古株のマーティ・ブラウン(ブレンダン・グリーン)は、「大量兵器」などないことを知っており、そのことを報告していたが、バウンドスートンに握りつぶされた。そこで、ロイ・ミラーの闘いが始まる。国家に忠実で、バウンドストーンの命令で動く陸軍少佐ブリッグス(ジェイソン・アイザックス)はそれを阻止しようとする。話は、明快だ。だから、たしかにこの映画はサスペンスなのである。

◆イラク戦争は、茶番という印象を世界に与えたが、「戦争株式会社」としては、ちゃんと元を取った。兵器と軍需物資で利潤を得ただけでなく、たとえば戦争ロボットの実用化という新しい軍事産業の課題を果たすことが出来たからである。『シリアナ』(2005)にも出てきた無人飛行機(偵察と攻撃)、スピルバーグの『マイノリティ・リポート』(2002)では、まだSFのなかの小道具に見えた探索ロボット、『ハート・ロッカー』が作り話に思える爆発物解体のロボット等々、砂嵐というメカには不利な環境がかえって、ハードなテストに役立った。このへんのことについては、P. W. Singerの新著『Wired for War: The Robotics Revolution and Conflict in the 21st Century』(Penguin Press) に詳しい。ちなみに、この本を読むと、戦争自体がすでに変わってしまっており、この映画が描くような「戦争」は、いわば歴史的な「戦争」というものを忘れさせないためのデータにすぎないとも言えるのだ。そして、だからこを、見終わってほとんどストレスなしに劇場を出ることができるのだ。

◆アメリカのバクダッド空爆に逃げ惑うサダム・フセイン側の側近たちの姿を映すオープニングのシーンから、カメラは手持ちで撮られている。その後の「大量破壊兵器」探索のシーンでも、非常に動きの激しいカットがつづくが、その割には疲れない。一貫したリズムが続くので、ぐいぐい引き込まれ、現場にいる感じがしてくる。データによると「ARRIFLEX 235」が駆使されたというが、これは、重さ3.5Kgで肩乗せでもステディカムでも手にかかえても使えるハンディな名機だ。

◆非常にスリリングに出来ているこの映画だが、先が読めてしまう個所もある。サダム・フセインの圧制のためにひどい目にあったイラク人青年フレディ(ジアド・ジャラ)がフセインの要人たちの隠れ家を教えに来たことから、ミラーは彼を通訳に雇う。しかし、彼がクライマックスで行うある行為は、かなり早い時期から予測でき、「やっぱりこうくるか」という印象を禁じ得ないのである。このような人物を登場させなくても、この映画は作れたはずで、最後になってこの映画のそれまでのすばらしいドライさがゆるんでしまうのは残念である。

◆もう一つ、おそらく「激戦の勇士」であるはずのロイ・ミラー隊長だが、それを演じるマット・デイモンの目が、どうもスウィートすぎるというか、ちょっと引いた感じに見えるのは気のせいだろうか? ブリッグス少佐を演じるジェイソン・アイザックスの目は、絵に描いた「悪党」のようにけわしいが、デイモンの目は、けわしいか、そうでないかというレベルではなく、ちょっとまわりの空気に押された感じなのだ。軍の記者会見のような、まわりに「軍人」がたくさんいるシーンや、他の「兵士」といっしょにいるときにそれが目立つのである。こういうことは、わたしの記憶では、『プライベート・ライアン』(1998)で軍人を演じたときにも気にならなかったのだが、今度は、彼がまるでプロの軍人ではないかのように見えるのだ。なぜだろう? それだけ、彼をとりまく周囲の出演者たちが、緊迫した演技を見せているからかもしれないし、あるいは、マット・デイモンに「兵役経験がない」ということがはからずも露呈したのかもしれない。

(東宝東和配給)

2010-02-24_2

●ローラーガールズ・ダイアリー (Whip It/2009/Drew Barrymore)(ドリュー・バリモア)

◆ヴァンクーヴァーのオリンピックのニュースや実況ばかりがとびかっているので、うんざりしている時期に見たので、印象がよくない。そもそも、わたしはスポーツをテーマにした映画を論評する資格がないのだ。スポーツが大嫌い、というより、(スキーもスケートも山登りも多少はやったことがあるのだから)スポーツを映す/報道するテレビや新聞の単一なやり方が嫌いなので、その延長線上にあるような映像を見せられると、うんざりしてしまうのだ。わたしには、この映画のローラースケートの競技シーンの映像に、全然新鮮味を感じることができなかったのだが、いかがなものだろうか?

◆しかし、この映画は、ローラースケートの実況を映す映画ではない。それは、コアではあるが、それをめぐる16/17歳の娘ブリス(エレン・ペイジ)が、ちょっとしたことで背中を押されて変わる物語であり、親子関係の物語でもある。が、『ハードキャンディ』でわれわれを驚かせ、『JUNO/ジュノ』で早くも「円熟味」さえ感じさせたエレン・ペイジがこの映画でさらなる飛躍を見せたかというと、そうは言えない。彼女にとってあまり得にならない作品ではないか?エレン・ペイジに一本気の娘を演らせるのは、もったいない。

◆ドリュー・バリモアの初監督作品とのことだが、幼いときに俳優としてデヴュー(『E.T.』や『炎の少女チャーリー』の演技は忘れがたい)したが、思春期にはドラッグ問題などで苦労した彼女が初めて監督し、しかも10代の娘を主人公にしたドラマを撮ったわりに、彼女自身が10代に経験した苦しみや屈折がほとんど生かされていない作品である。

◆若い男の子がたくさん集まって子供じみたことをするとき、「ボーイボーイ」という蔑称が使われるが、この映画のローラースケートチームは、いわば「ギャルギャル」状態の女の子たちである。女が集まって、男など問題にしない勢いをずばっと見せた映画としては、ジョナサン・カプランの『バッド・ガールズ』(Bad Girls/Jonathan Kaplan/1994)が思い出される。ここには、ドリュー・バリモアも4人組の一人で出ており、今度の映画よりも、はるかに面白かった。

◆何が問題かというと、ありがちなパターンを踏みすぎているのだ。親子のすれちがいというのはどこにでもあり、映画で使われる定型の一つだが、「美人コンテスト」で娘を優勝させたいという(ちょっと思い違いの)母親(マーシャ・ゲイ・ハーデン)とのすれ違いは先が読めてつまらない。その母親をあの、目つきに険があり、いかにも「思い込んだがあきらめない」という感じのマーシャ・ゲイ・バーデンが演じているのだから、なおさらである。妻に逆らわない夫・父を演じるデニエル・スターンの起用もあまりに想定内すぎる。

◆悩んでいる人間がいると、忠告してくれる先輩がいるというアメリカ映画の古典的パターンも、非常に素朴な形で取り入れている。ローラースケート・チームのマギー(クリステン・ウィグ)がその役どころである。年齢がずっと上で、シングルマザーをやっていることがやがてわかるというのも、新鮮味がない。

◆テキサス州のボディーンという小さな田舎町という設定だから、まるで50年代(これは、ブリスが母親の保守的な態度に言うせりふでもあるが)に返ったようなモラリズムと世間体を気にする人々ばかりというのは、わたしには、信じられないし、あえてそういうことを強調されると、あらかじめ意図があるのではないかと思ってしまう。大体、最近のアメリカ映画のなかには、セックスなどに関しても変にモラリスティックなことを言うのが増えてきたような気がする。『しあわせの隠れ場所 』などはその典型の一つである。

◆ただし、ドリュー・バリモアが嫌いではないわたしとしては、この映画の深~い意味を深読みしてみたい。それは、タイトルにある。それは、原作(ショウナ・クロス)からのものだが、"whip it" とは、俗語では、コカインやクラックを調合するという意味だ。とすれば、若いときこの分野でさんざん苦労したドリュー・バリモアとしては、10代の若者に対して、この映画とそのタイトルによって、「薬物なんかやるのなら、スポーツをやった方がいいよ」というメッセージをあたえているのかもしれない。まあ、薬物に耽溺する者は、もともとドーパミンを自力で出す能力に欠けているという。想像したり、思考したり、映画や音楽に接するだけで、脳内快楽物質を分泌できるなら、薬物なんかいらない。そして、そういう自力能力に欠ける者が、一時的で安易すぎる薬物などに頼る(しかもそれに頼れば犯罪者にされてしまうことが多い)よりは、スポーツにはまる方が「安全」だということはできる。しかし、本当は、たとえドーパミンを自力で分泌することが出来ない人間でも、外部からあせらされることがなければ、薬物などにははまらない。つまり、興奮的に「楽しい」ことをよしとする文化・習慣が強くなくて、鬱や元気のない状態の者も容認する社会なら、薬物はおろか、スポーツもいらないのである。

(ギャガ配給)

2010-02-24_1

●プレシャス (Precious: Based on the Novel 'Push' by Sapphire/2009/Lee Daniels)(リー・ダニエルズ)

◆これは、実にパワフルな映画であり、社会の底辺にいる者、弱者にされている者をずばりとらえた映画であり、そこからの脱出の鍵をあたえる映画である。家族から疎外されている点でも、主人公(こちらは女だが)の体型においても共通点がある『しあわせの隠れ場所』と見比べるならば、この作品の強烈さが倍加されるだろう。出来れば、アカデミーの「作品賞」、「監督賞」、「主演女優賞」(ガボレイ・シディベ)、「助演女優賞」(モニーク)のどれかでも獲らせたい作品である。

◆全編が、16歳のアフリカン・アメリカン(通称「黒人」)の少女クレアリース・「プレシャス」・ジョーンズ(ガボレイ・シディベ)のモノローグのようなナレーション、現在形の映像、フラッシュバック、願望の映像がたくみな編集で構成されている。彼女は、字が読めない。16歳まで何をやっていたのかと思うかもしれないが、アメリカではそういう例はよくある。日本の平均にくらべれば、識字率は低い。貧しくて、学校に行けない者もいるし、行っても悪循環でどんどん落ちこぼれて行く者がいる。格差は日本の比ではない。超リッチ、超エリートと超プア、超不幸が同居する。そして、この映画には、貧困者層の家庭内暴力、家庭崩壊、校内暴力、貧困、福祉制度への寄生、未成年少女の妊娠、エイズといった問題が鋭く描かれる。

◆アメリカは、つねに国内に「開発途上国」をかかえている国である。そういう形で移民と貧民の労働力を獲得して生きながらえている。ここでは、アメリカン・アフリカンの家族が描かれているが、16歳の主人公プレシャスは、母親からは虐待され、父親からはレイプされ、子供まで生み、さらに現在またも父親の子を身ごもっていながら、母親と暮らしているというとんでもない状況のなかにいる。こういう家庭では、父親が早々とどこかへ行ってしまうとか、薬物中毒にかかって死んでしまうとかいうケースがかなりある。プレシャスの父親も、家にはいない。毎日、寝るかクラックを吸うか、テレビを見てソファーに寝そべっている母親(モニーク)が、プレシャスをとどめておくのは、彼女が学校に行っていれば、生活保護を受けられるからだ。モニークが迫真の演技で演じるこの鬼婆的な母親は、自分の夫をおまえが奪ったと口癖のように言い、プレシャスを虐待するが、プレシャスは、反抗せずに彼女の命ずるままに料理を作ったりしている。こういう設定だと、いずれは、彼女が母に反抗し、殺すとか劇的な反撃が始まるというハリウッド映画的な期待をいだくかもしれないが、単純にそうは進まない。現実はそんな簡単ではないし、そんなことをしてもこの状況はまったく越えられない。

◆すべてが、単純な構図ではない。「悪い」父親や母親がいて、「善良」な娘がいるわけでもない。「悪い」のには理由があるし、むしろ、社会的条件がそれを生んだのだ。どうにもならない状況のなかで、彼や彼女らは、生き延びる方法を見出す。それが、姑息であっても、そうするしかないからだ。だから、こういう状況を抜け出すには、奇跡が必要だ。それは、どこから来たのか。そのへんは、月並みだといえばいえるのだが、人との出会いからである。もしプレシャスが、妊娠がばれて中学から「特殊」な生徒ばかりが行く「オールタナティヴ・スクール」に行かされたときにブルー・レイン(ポーラ・パットン)という教師に会わなければ、彼女は変わることができなかっただろう。ただし、その関係は、『しあわせの隠れ場所』におけるクイントンとリー夫人との関係とは根本的に違う。

◆この映画は、どの俳優もみな決まり役であるところが凄い。シディベ、モニークしかり、スーパー・スターとしてのバックグラウンドを全く感じさせないで一介の厚生員を演じるマライア・キャリーもそうだ。が、登場した瞬間からその役になりきっているのは、ミズ・レインことブルー・レインを演じるポーラ・ハットンである。彼女は、『デジャヴ』でもすばらしい演技を見せていたが、ここでは、やっかいな生徒をかかえながら、まったくめげることもなく、といって「キリスト教的使命感」やチャリティのような意識でこの仕事をしているのでもない――ちなみに、彼女はレズビアンである――女性を、役に共振したような存在感で演じている。とにかく、彼女のクラスの生徒たちが半端ではない。プレシャスは問題児だが、もっと殺気立っていて、何をするかわからないような女の子ばかりだ。ふてくされ、教師の質問にまともに答えようとしないのもいる。しかし、レインは動じない。「わたしは教えることが大好きだからここにいるのです」と言う。これが、「チャリティ」精神ではないところから発していることがわかるので、納得する。

◆「ツワモノ」の女たちにレインは、自己紹介のために、名前と好きな色を言わせる。これは、いいアイデアだ。日本の大学生も、このクラスの子たちのような暴力性や肉体性は希薄でも、どこかで自分や社会に対して投げやりになっている点で共通している。このクラスの子のようにどぎつい言葉を発したりはしないが、その沈黙のなかで同じことを言っている。その意味で、レイン先生のやり方は、参考になる。

◆だが、日本の場合は、この映画が描く世界のように、無知なるがゆえに不幸に陥っているわけでもない。識字率やある程度の教養は満たされているにもかかわらず、孤独や疎外感をいだいている者が多い日本の場合、教育者に出来ることは少ない。教育は、まだ「近代」が残っている世界でしか通用しないのではないか? この問いは、あきらかにこの映画を越えている。ほめ過ぎたので、あえてアドルノ流の批判を加えるならば、この映画は、「近代」という枠のなかで感動的な作品になった。教育が、メディアとともに拡大されたソフトな支配と管理と一体化したポスト近代の位相のなかでは、その社会の不幸を教育で救うことは出来ない。それは、ソフトな支配と管理をさらに多重化し、深化させるのに役立つだけだ。言い換えれば、日本では、こういう映画は絶対に作れないし、作っても絵空事になってしまう。ここが面白いといえば言えるし、不幸すぎるとも言える。

◆【追記/2010-04-23】ポーラ・ハットンが演じる先生「Ms. レイン」は、ひたすらプレシャスに文字を書くことを教え、薦める。彼女と会って間もないとき、プレシャスが、オフィスで個人的な指導を受けるシーンがある。クローズアップで映されるハットンの口と声が、いつもプレシャスを罵る母親(モニーク)の姿とダブる。つまり、声は、プレシャスにとって母のものなのだ。それをどう越えるかが、彼女が母の拘束と暴力から逃れる鍵を握るのである。それは、「話す」から「書く」への飛躍だとこの映画は考えている。プレシャスが、HIVのポジティヴであることが判明し、絶望の極みに達したとき、レイン先生が言うのも、「書きなさい」(write)なのである。クラスで課題の作文を一行も書けないプレシャスを不審に思った先生にプレシャスがHIVのことを告げ、クラスの全員が驚愕し、同情するシーンである。最初、男友達からエイズをうつされたのではないかと思ったレイン先生に、プレシャスは、それは自分の父親からうつされたものであることを告げる。が、その衝撃的な事実を知り、「愛なんてないんだ」と叫ぶプレシャスに、レイン先生は「あなたのベイビーこそが愛なのよ」と言い、涙を流しながら「書くのよ!」と言う。この映画の一つのクライマックスであるが、しかし、「書く」ということをこれほどまでに重視するのは、やはり西欧的ロゴセントリスムではないか? フロイト的な精神分析は、語り出すことが解放だと考えた。書くことが解放であるとするのも、その延長線上にある。文盲=非解放/非文明/不幸、識字=解放/文明/自由という構図では、どうにもならないような気がする。

(アスミック・エース配給)

2010-02-22

●9(ナイン) (9/2009/Shane Acker)(シェーン・アッカー)

◆この作品は、シェーン・アッカーが2005年に発表し、アカデミーの短編アニメーション部門にノミネートされた10分たらずの短編(YouTubeで見ることができる)を発展させたものである。短編の段階で、麻布生地 (rag) の人形たちと、彼らを襲う機械仕掛けの怪物という構造やデザインはすでに出来上がっていた。しかし、この時点で、その人形が人類の終末に望んで、人間(科学者)が自分の生命を吹き込んだ「ロボット」であり、人間の生命を継続する使命を負っているという設定になっていたかどうかはわからない。いずれにしても、短編の段階で基本となる絵柄/デザインが出来上がっていたとはいえ、本作で示されたアニメーション技術とセンスは、天才的な感じがする。

◆この作品は、シェーン・アッカーが2005年に発表し、アカデミーの短編アニメーション部門にノミネートされた10分たらずの短編(YouTubeで見ることができる)を発展させたものである。短編の段階で、麻布生地 (rag) の人形たちと、彼らを襲う機械仕掛けの怪物という構造やデザインはすでに出来上がっていた。しかし、この時点で、その人形が人類の終末に望んで、人間(科学者)が自分の生命を吹き込んだ「ロボット」であり、人間の生命を継続する使命を負っているという設定になっていたかどうかはわからない。いずれにしても、短編の段階で基本となる絵柄/デザインが出来上がっていたとはいえ、本作で示されたアニメーション技術とセンスは、天才的な感じがする。◆冒頭のナレーションで、「われわれは、われわれの賜物、われわれの知性を浪費した。テクノロジーの盲目の追求は、われわれを急速な破滅のためにしかつかわれなかった。われわれの世界は終わりつつある。だが、生命は行き続けなければならない」という、いささか哲学的な言葉が語られ、麻布/針/糸という手触りのするものと、電気、機械、そして廃墟と化した街、死に絶えた人間といった終末論的風景とが鋭い映像で姿をあらわすとき、わたしの期待はいやがうえにも高まった。機械というイメージに、布という、「肉」ほど生々しくなく、といって「木材」ほど無機的ではない、つまり「機械」と「人間=肉」との中間素材を選んだのも見事だ。

◆人形たちが、廃墟に残された活字の資料やデジタルのデータを復活させて、人間の破滅にいたる歴史を読み解くプロセスも面白い。とにかく、そういう映像の質の高さはこれまでのアニメのなかでも郡を抜いている。だが、そうした映像の質の高さが最後まで続き、「9」という数字の神秘主義な謎解きも披露されるとしても、哲学的な含蓄はそれほどでもなく、基本は、またしても怪物との闘いのサスペンスのように見えるのは、残念だった。質の高い映像は、哲学的な深さの結果ではなくて、デザイン的なひらめきの結果にすぎなかった。

◆ある意味で、さまざまなオブジェや機械は、デザイン的に巧みに組み合わされているが、その見かけほどには、そのアレンジメントに複雑さはないのである。人類を終末に導いた原因は、映画のなかで読み出されるホログラフィー的な記録映像によると、どうやら、ヒトラー的な独裁者の専制であり、核爆弾の爆発や細菌兵器によるものであるらしいことが推察できるが、そういう「人類終末」は、もう見飽きたし、現実には起こりえない。これまで、くり返しこういう人類終末のパターンは描かれてきたが、本当の終末は、実は、こんなには「劇的」ではないというのが、いまの考え方だ。人類が滅ぶとすれば、世界戦争によってではなく、何も破壊されないまま、人間が「廃人」になるにちがいない。

◆この映画では、人間の知性と魂を引き継いだ麻布人形たちは、その知性をまたしても、怪物との闘いのために使わなければならない。これでは、人間の歴史のくり返しではないか? それは、またしても、知性の浪費ではないのか?

◆その意味では、麻布人形は、まだ「人間」なのだ。まさに、ジャン・ボードリヤールの事実上の「絶筆」となった『なぜ、すべてがすでに消滅しなかったのか』(塚原史訳、筑摩書房)で記述されている「人間が消滅したあとの世界」にいきる「人間」つまりは現代人なのである。われわれは、いわば、生きながら(死んでいるのではなく)「消滅」している。

◆ボードリヤールは、われわれは、「われわれ人間がいない状態を見たいという、詩的誘惑を感じている」と書く。まさにこの映画がその具体化である。もはや「何も消滅しない」世界、「オリジナル」はなく、反復と複製しかない世界、「ネガ[フィルムと否定性とをかけている]からの解放」の世界、複製されたロボットの世界だ。

◆この映画の世界には、まだ「闘い」がある。つまり、「悪」がある。しかし、われわれの世界ですでに始まりつつあるのは、「悪」が消滅し、「対立」や「抑圧」が人工的にしか存在しえない世界である。かつて「知性」とは、批判と反省と否定性の作用だった。が、その知性が終焉するとき、そうした否定の「動力バネは消滅する」。もし、この映画の冒頭で言われるように、「知性」が終焉し、それが、麻布人形に受け継がれたのなら、彼らが、かつて人間が行ったと同じこと、つまり「否定性」にもとづく振る舞いをし、「闘う」のは当然である。そう意味では、この映画は、非常に深い皮肉を含んでいる。人間は消滅する、だが、人間は行き続ける、愚かに。

(ギャが配給)

2010-02-19

●しあわせの隠れ場所 (The Blind Side/2009/John Lee Hancock)(ジョン・リー・ハンコック)

◆「いい話」だと思う。「わかりやすい話」だと思う。サンドラ・ブロックの得意な「強気の女」の演技がいかされていると思う。クイントン・アーロンは、幼少時から不幸な人生を歩んできた巨体の少年の意識のなかに埋め込まれた屈折を体現したと思う。脇役も悪くない。しかし、これって、富豪のエクスキューズじゃない、という気持ちが最後まで残った。アメリカの富豪は、寄付や貧民救済などの「社会貢献」をするのが「まっとうな」社会的ジェスチャーである。自分が富を得たのだから、それを他に分け与えるのが当然だと思ってやっている富豪もいるだろう。しかし、多くの富豪は、富豪であることへの反発を回避するためにしている趣がある。

◆実話にもとづくというが、実在のマイケル・オーアーは、リー・アン・テューイ(サンドラ・ブロック)の家に引き取られるまえに、いくつかの家を転々としてはいたが、この映画の解説で言われるような「ホームレス」ではなかった。まあ、本当の「ホーム」がなかったという意味ではそうだったとしても、浮浪者ではなかった。フットボールの才能も、この映画ではまるでテューイ家に来てから開花したかのようになっているが、それ以前から才能を発揮していたらしい。つまり、この映画からただよう「まてよ」感は、話を単純かつわかりやすくしているところにある。「こんなことがあったらいいだろう」という気にさせながら、どこか「うますぎる」という気持ちを起こさせるのだ。これでは、まるで、マイケル・オーアは、「野生のゴリラ」で、それがリー夫人とその一家の「愛情」ある「調教」によって「アメフト全米代表のスター選手」に成長するかのようである。

◆セコイと思うのは、この映画は、こうした批判を先取りして、そのドラマのなかで予防線とアリバイを張っている点だ。映画のなかで、リーの友人の金持ち夫人たちが、「なにもそんなことまでしなくてもいいじゃない」、「それって、白人であることの罪悪感じゃないの?」という意味のことを言い、基本的に「キリスト教的慈善」である彼女の行為を、その典型とは見られないようにしている。たしかに、アメリカの富豪がみんなこういうことをやれば、アメリカは変わるだろう。しかし、そんなことをしたら、富豪であることができなくなるはずだ。なぜなら、彼や彼女たちの富は、貧民の存在によって「保証」されるのであり、彼や彼女らが競争と効率と格差の原理に従って、行動しているからこそ、富豪であり続けることができるのだからである。

◆ひどいと思うのは、マイケル・オーアーの母(クラック中毒)が住むメンフィスのスラム街の描き方だ。そもそも、ここに限らず、スラムは、犯罪者やルーザーたちが寄り集まって作った街ではない。開発や商業化のしわよせによって、かつてはそうでなかった場所がそうなるのである。スラムは、リッチな連中が侵入してきて開発をするなかで、そのしわ寄せとして生まれる。そういうものが生まれなくするには、まるごと地上げしてしまうという方法だ。だから、スラムは、そういうまるごとの地上げ的な開発ができなかった証しでしかない。むろん、丸ごとの地上げをすれば、貧民は、まさに1970年代のニューヨークで起こったように、果ての果てに追いやられ、その場所が新たなスラムになる。

◆メンフィスは、キング牧師が銃で撃たれ、死んだ場所でもある。牧師は、このとき、低賃金と待遇の改善のためにストライキをうって闘っていた市の清掃労働者の組合を応援するためにこの地におもむいた。映画のなかで、スラム街に単身入って行き、薬の売買などをやっている黒人(アイロンイー・シングルトン IronE Singletonが実にいい演技を見せる)に脅されると、「あたしは全米ライフル協会の会員ですからね」と居直るが、これは、悪い冗談である。というより、これは、「あたしは、共和党キリスト教右派です」と言っているようなものであり、マイケル・ムーアが『ボウリング・フォー・コロンバイン』で全米ライフル協会の会長だったチャールトン・ヘストンをからかったのとは、正反対の立場である。ただし、このへんも、この映画は確信犯であり、マイケルに奨学金を取らせるために猛勉強をさせるべく雇った家庭教師(キャシー・ベイツ)に、「わたしは民主党支持ですが、いいですか?」とう意味のせりふを言わせ、リーが共和党支持であるが、民主党の人間も許容できる度量の広い人間であるかのごとき布石をする。

(ワーナー・ブラザース映画配給)

2010-02-18

●月に囚われた男 (Moon/2009/Duncan Jones)(ダンカン・ジョーンズ)

◆限られた予算(500万ドル――ちなにみ『アバター』は2億3700万ドル)で短期間(33日)に製作された出来の「安さ」は否めないが、生の出演部分はほとんどサム・ロックウェルの一人芝居に限定し、「同じ金額で最大の効果」をあげるように工夫されたVFXとCGの使用(と監督が言う)、エネルギー資源やクローンテクノロジーの問題への鋭い洞察とが、映像の「安さ」を補って余りある。

◆時代は近未来。サム・ベル(サム・ロックウェル)は、月面にたった一人で滞在し、「ヘリウム3」を地球に送る仕事に従事している。ほかにこのような労働者がいるのかどうかはわからないが、彼は、この仕事をたった一人で行っている。ロボット(といっても「人型」ではない)があらゆる手伝いをしてくれるが、地球にいる妻と娘とは無線によるモニタースクリーンを通してしかコミュニケーションを取っていない。月でこの仕事に従事する期間は3年で、もうじき地球にもどることになっている。しかし、そんなある日、月面を移動する掘削機を操作中、事故を起こしてしまう。気づいたときには、自分は、傷を負ってベッドに寝ている。ここから、奇妙なことが起こりはじめる。

◆この映画には、最初から謎が多い。実際に事故があったのか、あったとしたら、誰が基地ステーションに連れてきたのか?「ロボット」はステーションの外まで移動できそうにはない。月で作業するほど技術が進歩しているのに、なぜ、映画に見える道具類はいまの時代と比較しても「古」びているのか? 妻子と連絡を取るモニターに移る映像はなぜモノクロなのか? ロボットは、これも、一時代まえの工業用のロボットのような外観をしている。

◆にもかかわらず、この映画がリアリティをもっている理由として、まず、今後エネルギー資源を地球の外に求める可能性があることがまず挙げられる。石油はあきらかに末期症状だ。それは、枯渇が始まったからではなくて、その処理と運用にコストがかかりすぎ、またアラブ諸国との政治関係のめんどうくささにうんざりする傾向が出ているからである。代替エネルギーとして、太陽エネルギーは一つの代案だが、独占がしにくいエネルギーであるために、独占と支配を理念とする諸勢力は、これを好まない。とすると、地球外の惑星を「植民地化」し、そこからエネルギーを得る方が、これまで宇宙開発に投資してきた国(その最たる国がアメリカ)には都合がよい。

◆もう1つ、この映画が面白いのは、労働の形態の変化をなかなか批判的にとらえている点だ。いまの傾向がこのまま進めば、労働は、この映画のサムのように、ロボット的な機械の助けを借りながらたった一人で行う孤独な作業になる傾向がある。すでに、この30年間に、バスの運転ひとつとってみても、「ワンマン」の作業になってきた。すでにいま現在、わたしのように、コンピュータのモニターに向かって、たった一人で作業をしている――しかもその結果が、単なる文字の連鎖ではなく、会社や工場や国家を動かすような規模の仕事をそれぞれに孤立した状態でやっている――人が無数にいる。この傾向は、今後も変わることはない。映画のサムは3年間だけだが、一生そうであるような状態も起こりえる。ある種の「独房」生活、生活と労働の場の「刑務所」化は、すでに起こりつつある。

◆サムは、負傷したベッドで、自分の「クローン」に出会う。これは、彼の幻想ないしは妄想と受け取ることもできるし、「現実」と受け取ることもできる。月を植民地化できるような時代には、クローン技術も進むだろう。単純労働をさせるのだから、どれをとっても「同じ」クローン人間(どこにでもある「サム」という名前はお似合いだ)をたくさん作り、3年ごとに使い捨てすることもできるだろう。しかし、それだけなら、この映画は、近未来のテクノロジカルな「抑圧」を皮肉に描いたにすぎない。

◆面白いのは、わたしには、この映画は、「拡張現実」(Augmented Reality=AR) の理解のうえで作られているような気がする。すでに、『サロゲート』のところでも書いたが、ポストVR技術であるARは、すでにさまざまな現場で使われている。もし、月面から資源を採掘するというようなことになれば、生身の人間を月に送るよりも、AR技術を使ってヴァーチャルな人間を月に「リモート派遣」する方がコストが安いし、安全である。この映画を、そういうARシステムの話だと考えると、すべてのつじつまが合うし、先述した「謎」の大部分が氷解する。

◆日本で毎年開かれる「産業用ヴァーチャルリアリティ展」でも見ることができるが、年々そうしたシステムがスクリーン上で構築するヴァーチャル像は精巧の度を増してはいるが、逆にあまりに「本物」そっくりだと、コントロールしにくくなるので、ある種の「単純化」が行われる。ゲームの「アヴァター」のように、かえって戯画化されている方が、それを「敵」とみなしやすいし、ある程度幾何学的に整理された空間の方が戦闘もしやすいのだ。だから、実際にイラク戦に派遣される兵士たちが学習用に使っているARシステムでも、技術的には、いわば『ハート・ロッカー』なみの生々しさの3D映像の環境を作ることができるのに、逆に、『カールじいさんの空飛ぶ家』や『コララインとボタンの魔女』ぐらいのデフォルメをして、「簡素化」するのである。

◆ARのシステムで面白いのは、ARは、「現実」に代わる「現実」(ヴァーチャルな「現実」)を作ることが出来るが、そういう「現実」のなかに身を置く当人(あなたがそのシステムを操作する場合なら、「あなた」自身)を見たり、触ったりしようとすると、そのシステムは、アナログのカメラを自分の方に向けるのとは違い、あなたの(デジタル的に)変容可能な「クローン」を作るのである。つまり、あなたは、自分と「そっくり」のヴァーチャルな「あなた」をそこに見ることができるし、また、それを変形して怪物のような別の「あなた」に変えることもできるのだ。「素材」はあなた自身だとしても、ARの装置は、あなたを複数化したり、変形したりすることが出来る。だから、この技術は、「拡張された」(augmented)という形容詞を持つ。それは、分子生物学的な「そっくりさん」である「クローン」の技術とは違う。

◆この映画をARの「トラブル」の話として受け取ると、生身のサムは、地球にいて、ARのシステムを操作していてもいい。月には、彼の「拡張現実」としてのヴァーチャルな(つまり「実質的virtual」にはサムと同じ)「サム」がいる。システム的に、このヴァーチャルな「サム」は、代替可能であり、複数化も可能だから、そのヴァーチャルな空間のなかで、この映画のような、2人のヴァーチャルな「サム」同士を出会わせることも出来る。あるいは、システムのトラブルで、ヴァーチャルな「サム」が二人生まれてしまい、そのあいだで混乱が起こることもありえる。これを、キャメロンのように、いかにも旧時代のVR技術の産物であるヴァーチャルな「人間」(だから確信犯的に「アバター」と名づけているわけではあるが)にしてしまうと、面白みがない。この映画は、逆に、環境の方をゲーム空間のようにし、そのなかを動く「人間」を(生身の俳優を使って)「生々しく」したところがなかなかだと思うのだが。え?そんなに考えて作ったなじゃないって?!「俺、ARなんて知らないよ」とダンカン・ジョーンズに言われてしまえば、終わりだが、監督の意図や意思を越えて考えられるような映画が、面白い映画だとすれば、この映画は、かなり面白いのではないか。

(ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント配給)

2010-02-17_1

●イエロー・ハンカチーフ (The Yellow Handkerchief/2008/Udayan Prasad)(ウダヤン・プラサッド)

◆どう違うかに興味があった。山田洋次の『幸福の黄色いハンカチ』は、囚われの身となった自分(高倉健)のことなど、刑期が終えても、留守宅の妻(賠償千恵子)はもう許して迎えてはくれないだろうと思っているのが、半分は期待、半分は不安の観客のまえで、見事に期待通りになるメロドラマである。泣かせるという意味で歴史に残る傑作ではある。しかし、その基本は「忠犬ハチ公」的な誠実さをよしとする感性に訴えるドラマであり、泣かされながら、(もしあなたがわたしのようにひねくれた観客であれば)ちくしょう、まんまと山田のたくみなメロテクニックにはまってしまったと思わざるをえないような作品である。黄色のハンカチが見え、それが1枚ではないことがわかる最後のシーンへの引っ張り方は、見事な映画テクニックである。

◆ウダヤン・プラサッドのリメイクは、大分違う。山田版では、道化回し役ないしは高倉のドラマの進行役にすぎなかった花田鉄也(武田鉄也)と小川朱美(桃井かおり)という二人のやや芝居がかった人物が、プラサッド版では、もっと具体的な、いまのアメリカにいても不思議ではない、それぞれに時代の波のなかで屈折した意識をいだいている登場人物になっている。花田に該当するゴーディ(クリステン・スチュワート)は、親がネイティヴ・アメリカン(インディアン)で、リザベーションキャンプで育ったという。その風貌と、使い捨てのカメラを足で踏みつけて「アート」的な写真を撮ったりする素行からして、彼が「本当に」そうなのか、それとも、そう思い込んでいるだけなのかはわからない。わたしは、たぶん後者だと思う。「ルーザー」意識が強く、これまで、彼は、何をやっても他人から評価されたことがないと思っている。ドジなことばかりするが、武田の場合は、お笑い的な馬鹿をやっているにすぎないというドタバタ的な印象が強かったが、ゴーディの場合は、見ていてこちらも情けなくなってしまうような運の悪さを持っている。いま、こういう若者は、どこでも多くなっている。他方、武田が演じた花田のような青年が、あの作品が公開された1970年代の若者意識を体現していたとは思えない。むしろ、逆に浮いた存在に見えた。高倉健の場合も、それ以前にさんざん「任侠」映画でなじんでいた高倉が現代ものでこういう役をやるという映画的な意外性が新鮮だったのである。

◆おそらく、日本では、プラサッド版の最後のシーンを見て泣く者はあまりいないのではないだろうか? 山田版の場合は、あらかじめ高倉が妻に手紙で、そのなかで「もし、お前がいまでも独り暮らしで、俺のことを待っていてくれるなら、庭先の鯉のぼりの竿の先に黄色いハンカチをつけておいてくれ。ハンカチがなかったら、俺はそのまま夕張を去ってゆく」と書いたことが明かされる。そのあげくの「黄色いハンカチ」なのである。これに対して、プラサット版では、そんな説明はない。ただ、一度は獄中で離婚届を渡してしまった妻のメイ(マリア・ベロ)がひょっとしたら待っていてくれるかもしれないというウィリアム・ハートの態度が示唆されるだけである。が、それなのに、なぜ「イエロー・ハンカチウーフ」なのかというと、それは、アメリカの一般認識を知る必要がある。

◆アメリカでは、「黄色のリボン」は「国民的シンボル」である。それは、愛する人や兵役で出兵した兵士が無事帰還することを祈願し、待つことのシンボルなのである。それがいつごろから始まったのかについては、諸説ある。南北戦争以来という説は、最近くつがえされ、1950年代の中頃というのが妥当ということになったらしい。フォークロア学者のジェラルド・E・パーソンズによると、1959年に出た刑務所改革の本に、「イエロー・ハンカチウーフ」とそっくりのフォークロア(口承伝説)が載っているという。5年の刑を受けた者が、その近親者や友人に、もしその自分を許し、受け入れる気持ちになったら、家の近くの鉄道駅の立ち木に「白いリボン」を掲げておいてくれ、もしそれが見えたら、列車を降りる、そうでなかったら、そのまま通過する・・・という約束をした。そして、5年後、男は立ち木に「白いリボン」を発見し、泣くという話だという。「白」が「黄色」になる過程にも、色々な要素が介在しているという。

◆ピート・ハミルの「原作」("Going Home")以前に「黄色のハンカチ」が「黄色のリボン」の代わりに使われた例があるのかどうかはわかないが、「黄色のハンカチ」は、帰還を受け入れるシンボルになっていた。ハミルのストーリーが「ニューヨーク・ポスト」に「実話」として発表された時期は、1971年、つまりベトナム戦争の時代であり、アメリカの各地で「黄色のリボン」が掲げられていたのだ。わたしも、湾岸戦争やイラク戦争の時期にアメリカでそれを見たことがたびたびある。だから、(まして、いまだにイラクやアフガンでの戦死者がいるアメリカでは)最後のシーンで、黄色のハンカチ(わたしには旗のように見えた)が、はためくのを見れば、「待っていてくれた」ということが即わかり、その解説はいらないのである。だから、アメリカの観客は、ここで泣くかもしれない。

◆山田版は、ひたすら「待ったいる」という作品になっているが、プラサット版は、必ずしもそうではない。マリア・ベロが演じるメイという女性は、島光枝(賠償千恵子)よりもはるかに屈折しており、はたから見ていると、ブレット(ウィリアム・ハート)にとって「最良」の相手であるかどうかは疑わしいような気さえする。メイは、船のセールスの仕事をしていて、金には困らないらしいが、どこかで自分を責めているような情緒不安定で、ブレットの愛を素直には受け止められない。だから、ブレットの側からすると、刑期を終えて出獄したときに、彼女が待っていてくれるとは期待できないのである。だから、最後のシーンで彼女が彼を一応待っていてくれたことがわかるが、そのあいだに彼女がどのような紆余曲折を経験したかを思うと、今後、二人がうまくいくかどうかが危ぶまれもする。山田版では、そういう不安は起きない。

◆そういう意味で、ブレット版の登場人物は、どれもそれぞれに屈折していて面白いのだが、そういう3人の個性ある登場人物を配しながら、この映画は、せっかく切り出した登場人物の要素やエピソードをほとんどみな放り放しにする。観客に考えさせると言えば、そうとも言えるが、それにしては言葉足りずという感が否めない。冒頭のシーンで、ブレットが、カフェに入ってビールを飲み、ノートに日記を書くシーンで、「2007年8月・・・」という日付が見えるので、この映画は、むしろ、フレッドという男と二人の新しい「仲間」を登場させながら、2005年8月のハリケーン・カトリーナで破壊されたニューオリンズの人々の心に残された傷を描いていると見た方がいい。3人が車で移動するなかで見える荒廃した風景、そこには多数のトレーラー生活者が見え、ドジをやったゴーディにキレる男も、トレーラ生活をしている。

(松竹配給)

2010-02-15

●冷たい雨に撃て、約束の銃弾を (Fuk sau/Fu chou/Vengeance/2009/Johnnie To)(ジョニー・トー)

◆ジョニー・トーの作品はいろいろ見たが、この作品が一番気に入った。ジョニー・アリディという「西洋的」要素を加えることによって、ジョニー・トーのもともとの、決して「中国的」などという言葉に還元できないトランスローカルな味が引き締まった。アリディも、単に「西洋人」がアジアに来て「ヨーロッパ的」論理や力をふりまわす(007ボンドシリーズ以来のパターン)のではなく、たまたまアジアに流れ着いた「西洋人」の風体をした人間といった感じで、不思議な雰囲気を出すことに成功している。

◆同じように、アンソニー・ウォン、ラム・シュ、ラム・カートンの3人の殺し屋グループもいい味を出している。また、普通なら「中国マフィア」的な残忍さと不気味さがただようだけの親分ファン(サイモン・ヤム)も、そういう典型を越えた、エキセントリクなことの果てに生まれる痙攣する笑いのようなユーモアを生み出した。

◆何度も書いたが、食事や食べ物のシーンを魅力的に描く映画に愚作はない。この映画は、ポイントポイントで食べもののシーンが出てくる。まず、映画は、「平和で裕福」そうな家族写真をアップで見せたのち、すぐにシルヴィー・テステューが食材を刻み、パスタをゆでる鍋の蓋を開け、ソースを煮ている別の鍋をかき回すといったシーンから始まる。これは、どこにでもある光景だが、しかし、この何気ないショットから、料理の「おいしさ」がふわーと伝わってくるような、いかにも食い物にうるさいジョニー・トーならではの作りになっている。そして、子供たちと夫が車で帰ってくるのだが、その数分後、この家は凄惨な場面に変じる。

◆闇組織の秘密にからんで夫がターゲットになったのだが、フランシス・コステロ(ジョニー・アリディ)は、殺し屋たちの襲撃で瀕死の重傷を負った妹のために、パリからマカオにやってきた。病院の受付で、すぐに妹の名前が出ないシーン、ポラロイドカメラを携行し、写真の余白にメモをするコステロの癖に注意しよう。映画のなかでその謎がすぐ明かされるので、ここでは書かない。いずれにしても、このコステロという人物は、パリでレストランを開いているというが、非常に謎めいているし、現実とのあいだに見えないガラスの壁のようなものを感じさせる男だ。

◆コステロが一緒に行動するのは、妹一家を襲った殺し屋とは別の殺し屋グループだ。リーダー役のクワイ(アンソニー・ウォン)――中年時代の勝新太郎と三橋達也を合わせたような味――とホテルの廊下で眼差しをかわし合うシーンは、西部劇のスリリングな場面が凝縮されている。勝と三橋を出したついでに言うと、アリディのコステロは、芦田伸介を思い出させる。

◆契約が成立したクワイたちとコステロとが、惨劇のあった家に「現場検証」に行くシーンが実にいい。殺しの現場を想像しあう4人が、その殺し屋たちと同じ位置に立ち、同じようなポーズをとると、スパっスパっとフラッシュバックが挿入されるのだが、フラッシュバックの使い方としても斬新だ。銃を組み立て合う競争をするとか、銃の登場する映画のさまざまな「定番」シーンが引用されながら、独自の味付けになっている。しかし、妹が夫と子供のために料理をしていた台所を片付け、冷蔵庫に残された食材を使って、コステロがもくもくとパスタ料理を作り、クワイたちに食べさせるシーンは、ほかでは見たことがない。いっしょに食べながら、コステロの過去、3人の殺し屋たちの性格もあらわになる。実にいい。ここにこの映画のすべてがある。

◆この映画では、家族と無関係なのは、サイモン・ヤムが演じるジョージ・ファンという闇組織の親分だけである。彼は、女をただの所有物のようにあつかい、冷血動物のような目で笑う。おそらく、この人物は、この映画のなかでは、否定されるべき「悪」として設定されているのだろう。その「モラル」は、連帯であり契約であり仁義である。殺し屋のクワイは、コステロがポーンとテーブルの上に投げた分厚い500ユーロの紙幣と高級腕時計(そして「パリの自分のレストランを渡す」という言葉)つまりは金で妹の仇(かたき)を討つことを請合うわけだが、しかし、この映画の魅力は、マフィア映画やヤクザ映画のパターンを引き継ぎ、それを契機に次第に生まれてくる連帯感や仁義を守るモラルの一貫性にある。

◆トーは、残忍な殺しのシーンをさんざん見せながらも、殺しの根拠を暗示しないではいられない。なぜ彼らは殺すのか? 一つは商売。が、商売であれば、契約を重視する。たとえ自分の「常連」であっても、先に契約した者を優先する。もう一つは、報復。仲間やファミリーを破壊した者は報復される。それは、近代社会では許されないロジックだが、時代劇やマフィア/ヤクザ映画は、その美学で成り立つ。

◆随所に、トーらしい映像のための映像が登場する。車輪(自転車、子供たちが投げて遊ぶ蛍光塗料のついた輪、そして雨の街頭シーンにひしめくコーモリガサの円)への美学的な執着。射撃練習にゴミ置き場で4人が自転車を次々に撃つと、それが衝撃でいつまでも走り続けるというシーン。クワイたちと、ファンが差し向けた殺し屋たちと撃ち合うシーンで、四角に固めた廃品が盾のように使われるシーン。これらは、トーの美学的な要請で登場する。実際にそんなことが起こりえるかどうかはどうでもいい。

◆そんなこと「ありえない」といえば、すべて崩壊してしまうような構造によって映画のリアリティは出来ている。映画を見て「嘘くさい」と感じるのは、それが「現実」からかけ離れているからではない。映像の内在的なリアリティにそぐわないからだ。映画は、それぞれ独自の内在的リアリティをそのつど創造しなければならない。「嘘くさい」作品は、単にその創造に失敗しただけである。

◆マカオと香港を使うが、マカオの街のシーンでは、ふとリスボンやポートの街の一角を思い出させた。そういえば、マカオはポルトガルの植民地で、西欧のアジア進出の先進基地だったのであり、信長の時代に来日したポルトガル人も、マカオ経由で来たのでしたね?このマカオの海岸地帯のヨシズ掛けのような「家」で子供たちと暮らすビッグ・ママ(Michelle Ye ミッシェル・イェ)の子供たちは、みな西欧人との混血に見えるが、マカオの人口の95%が中国系で、残りの5%がポルトガル人などとの混血だという。しかし、この子供たちは、いまの「西洋人」との混血であるはずだから、この暗示は何だろう?

◆この映画で危機に瀕したり、守られたりするのは、「母親」を核とするファミリーである。「ビッグ・マザー」という名は意味深い。「男」が作るファミリーは、闇組織であったり、殺しの集団である。それらは、ここでは最後には、崩壊する。これは、アジア的な「型」かもしれない。最後のシーンで、コステロは、ビッグ・マザーのファミリーと中国式の食事をする。彼は、「男」のファミリーを作らなかった。殺し屋と連帯はしたが、それは、ファミリーではなかった。いま彼は、ビッグ・マザーのファミリーのなかにいるが、それは、おそらくつかのまのことだろう。彼がそこに定住するはずはない。そんな感じをジョニー・アリディは、見事にただよわせる。

◆銃に詳しいジョニー・トーの、銃への薀蓄が炸裂する映画だが、この分野に関しては、猛烈なマニアがいるので、知ったかぶりの言及をひかえる。そういうマニアの要求に十分応える作品だと思う。納富貴久男さん、是非見てね。

(ファントム・フィルム配給)

2010-02-14

●バッド・ルーテナント (The Bad Lieutenant: Port of Call - New Orleans/2009/Werner Herzog)(ヴェルナー・ヘルツオーク)

◆4段目ぐらいからグタグタと細かいことを書くので、先に結論的な感想を書く。面白いところは、独特の映画的リズム、音楽の選択のユニークさ、『リービング・ラスベガス』のアルコールをコカインに換えたかのようなエキセントリックな主人公(ニコラス・ケイジ)の道化性といったところ。ハリケーン・カトリーナに襲われたニューオリンズという設定なので、土地の者が知っているニューオリンズともちがうという特殊性・架空性を逆手に取り、土地のけだるい空気がただような独特のリズムを生み出した。台本のレベルでは、アベル・フェラーラの『バッド・ルーテナント 刑事とドラッグとキリスト教』 (Bad Lieutenant/1992/Abel Ferrara) が下敷きになっているが、その「リメイク」とは考えない方がいい。ヘルツォークは、フェラーラの作品を無視したらしい。

◆この映画のなかで、2度しか顔を出さないが、その強烈な演技において、ニコラス・ケイジをはるかにうわまわる俳優がいた。それは、父親がガルフ・コーストのデヴェロッパーで、マフィアとも太いコネがあると豪語する変態男リックを演じるJ・D・エヴァモアーである。独り言のように、「オー、ヤー」というのが口癖で、フランキーの客になって、彼女に変態的な暴力を働き、それをテレンスに止められると、「オー・ヤー、ビッグ・ミステイク」(要するに、「そうなんだよなぁ、(わかったわかった)高くつくぜ」といった意味)とか言って凄みながらフランキーのマンションを立ち去る。その結果として現れたマフィアが、予想しない偶然であっさりやっつけられてしまうと、このリックは、署にわざわざテレンスを訪ねて来て、まえのことはこれで全部チャラにしたいと言い、例によって「オー・ヤー」を繰り返す。ここは、是非何度も見たいシーンである。

◆テレンスを脅し、金をゆするマフィアグループのリーダーを演じているのが、この映画の脚本を書いたウィリアム・M・フィンケルスタインだというのも面白い。この人、エミー賞を獲ったテレビの脚本家であり、プロデューサーとしてのキャリアもある人だが、映画俳優としての本格的な出演は、初めてらしい。ほんとかね、別名でいっぱい出ているじゃないのと思わせるくらい見事な演技だった。

◆アベル・フェラーラの『バッド・ルーテナント 刑事とドラッグとキリスト教』(以下、ヘルツォーク版を「新作」、フェラーラ版を「旧作」と呼ぶこともある)と決定的な違いは、新作の原題 (The Bad Lieutenant: Port of Call - New Orleans) が示しているように、「旧作」では "Bad Lieutenant" に定冠詞 the が付いていなかったのに対して、新作では付いている点である。つまり、「旧作」では、ある意味で〈名もなき〉〈悪い警部補〉であったのに対し、新作では、〈その〉〈悪い警部補〉となり、実際に、テレンス・マクドノーという名前が与えられている。これは、些細なことのようであるが、舞台がニューヨークからニューオリンズに移された以上に重大な変化である。なぜなら、久作の名のない匿名的な「警部補」は、ハーヴェイ・カイテルが個性的に演じてはいても、誰にでもあてはまるということを冠詞なしのタイトルで暗示しているからである。つまり、「旧作」の主人公は、決して「普通」ではない行動をするが、にもかかわらず、彼には名がなく、どこにでもいる刑事のある暗部を暴いてもいるという設定なのだ。

◆わたしは、『Bad Lieutenant』をニューヨークで見た。そのときのエピソードをたまたま『シネマ・ポリティカ』(作品社)の「あとがき」でちらりと書いているのだが、いかにもニューヨークという作品で、なつかしい気持ちがした。「なつかしい」というのは、まさにこの映画で映されるニューヨークの街路風景が、わたしのなじみの場所であったからである。主演のハーヴェイ・カイテルは、コカイン中毒の「変態」刑事を迫真の演技で見せた。鼻での吸引、スプーンを使ったあぶり、クラック・パイプでの吸引、さらには液化したコカインを血管に注射するといった、コカイン依存の全メニューを生々しく見せ、イギリスを含む国外では、これらのシーンのうち、「露骨」な部分がカットされて上映されたりもした。日本では、(わたしの記憶では)カイテルが性器を露出しているシーンがボカされていたと思う。ちなにみ、カイテルは、その後に彼が出演したジェーン・カンピオンの『ピアノ・レッスン』(1993)でも(こちらはドラッグの果ての状態からではなく、醒めた意識での――ホリー・ハンター演じる聾唖の女性に、「自分もこれだけむき出しにしているのだから、君も心を開いてくれ」という暗黙のメッセージ伝えるために裸になる)惜しげもなくその一物を晒していたが、この日本版では、巧妙なデジタル処理で彼の一物が見えないようにしていた。

◆今度のヘルツォーク版の「警部補」テレンス・マクドノー(ニコラス・ケイジ)は、ハリケーン・カトリーナに襲われたニューオリンズで、浸水した留置場の鉄格子のなかから被疑者を救出したことで(このへんはあまり明確ではない)背骨を痛め、そのときに医者から処方された鎮痛剤「ヴィコディン」がもとで、コカイン中毒に陥ったという設定になっている。フェラーラ版と比較すると、「わかりやすい」理由が提示されている。ちなみに、「ヴィコディン」は、ヒース・レジャーやマイケル・ジャクソンが過剰摂取し、彼らの死の引き金を引いた薬剤である。しかし、人がなぜ薬物中毒になるかということは、そう単純ではなく、このように最初から明快に理由付けをされると、その後に展開する話もそれほどの屈折はないだろうという予測が立ってしまうのである。

◆テレンスという人物の描き方は、極めて一本調子である。警察の証拠品として押収したコカインはむろんのこと、証拠保管室にある「オキシコチン」、「ブプレノフフィン」、「ジラウジッド」といった鎮静剤を同僚をだましてくすねたりもする。このへんは、まさに、『リービング・ラスベガス』でアルコールを過剰摂取して死のうと決意したケイジが、これじゃ、すぐ死んじゃうよと思うような仕方で酒類を買いあさる過剰さと似ている。あちらは、エリザベス・シューの息の合った助演もあって、映画としてはなかなか面白かったが、淫するということの表現としては、過剰なワンパターンで、せつなさよりも滑稽さが強調されてしまうのだ。しかし、ヘルツォークとしては、今回のケイジのコカイン中毒者をある種のトリックスター/道化として描こうとしているところがあるから、これでもいいのかもしれない。ラッパーでもあるイグジビッドが演じる、ブラック・マフィアの「ビッグ・フェイト」のところで、クラック・パイプを吸って痙攣的な笑いをするのは、あとで、ビッグ・フェイトをはめるための「演技」でもあったらしいことがわかるのだが、ケイジは、おおむね、この種の型にはまった「中毒」演技しかしていない。

◆「旧作」の「警部補」には、家族があり、映画は、カイテルが子供を学校に車で送るシーンから始まる。彼はその面では「普通」の生活者なのだ。だが、送ってすぐ、車のなかでコカインをやることによって、その「普通」でないことがわかる。以後、何度か家庭での「不幸」な彼の姿が映り、日常と非日常とのあいだを揺れ動く苦しみと悩みが描かれる。これに対して、新版のテレンスには、家庭はない。アパートはあるが、「生活」はなく、娼婦の愛人フランキー(エヴァ・メンデス)のマンションを訪れるといったところに、わずかに彼の「生活」がある。

◆「新作」では、テレンスの父親パット(トム・バウアー)は元アル中で、現在「禁酒会」(AA)に通っている。その若い妻ジェヌビエーブ(ジェニファー・クーリッジ)は、いつも手にビール瓶を握っている。テレンスがフランキーを連れてきて、彼女がコカインをやっているのを発見したジュヌビエーブが、「AAに通っている夫のいる家でとんでもないことをしてくれる」と怒り、コカインの袋を破って、床にばらまくシーンがある。最終的に、フランキーは、パットに説得されて更正施設に入る。このへんは、非常に「健全」で、あとの方のシーンでは、彼や彼女ら4人がミネラルウォータで乾杯しているシーンが見える。ただし、このまま「健全」には行かないよという示唆が最後のシーンで示される。が、そうだとすれば、これは、まさに「旧作」の「前史」を描いているとも言えるわけで、「旧作」は、この「新作」が終わるシーンから始まるのであり、テレンスの本当の問題は、この映画では描かれないということでもある。

◆【「凌辱」的シーンの比較:「新作」】テレンスは、クラブのまえで張っているとき、一組のカップルが出てきたのを追いかけ、駐車場で、ドラッグを所持しているのではないかという誰何(すいか)を行ない、(こういう場合、アメリカだったら、みんな叩けば埃の出るもの)男のポケットから大麻の包みを見つける。女はあわてて、毛皮のマフラーにつけてある宝石を渡して買収しようとするが、テレンスはきかず、麻薬所持で逮捕すると脅す。そのあげく、女が持っていたクラック・パイプに火を着けさせ、女の口から煙を吸い、気分が高揚したところで、女にセックスをさせる。まあ、とんでもない刑事ということになるが、その「陵辱」的シーンがさっと元の車中での張り込みシーンにもどる。このショットは両義的である。つまり、テレンスが事を終えて、また張り込みを続けているとも取れるし、彼はずっと車のなかにおり、すべての「陵辱」シーンは、彼の夢想だとも取れる。

◆【「凌辱」的シーンの比較:「旧作」】ハーヴェイ・カイテルは、車のなかに未成年の女が二人乗っているのを見つけ、誰何する。免許証を持っていないことを予想しての誰何だ。案の定、彼女らは持っておらず、カイテルはそれをネタに、一人の女に尻を露出させ、もう一人にブロウジョブのような口つきをさせ、両方を見ながら、彼は二人の車の外でマスターベーションをする。「新作」のような直接のセックスではないが、こちらの方がはるかに「悪質」であり、「変態」感が強い。

◆【テレンスの「幻想」・「夢想」の描写】「新作」では、テレンスがコカインにラリって見たという設定の映像が非常にあいまいな形で挿入される。これ見よがしにもっと「幻想的」にすればいいと言いたいわけではない。が、コカイン中毒者の意識を描こうとしているんであれば、単純すぎると思うのだ。ノミ屋の友人ネッド(ブラッド・ドゥーリフ)に頼まれて娘の交通違反のもみけしをしに行くシーンで、道路で交通事故があり、路上にワニが死んでいる。そのワニを道路際で別のワニがのぞいているというようなシーンは、必ずしもテレンスの幻想ではない。冒頭の水のなかを泳ぐ蛇のシーンのように、洪水のあったニューオリンズに引っ掛けただけなのかもしれない。が、張り込みのシーンでイグアナが出てくるのは、明らかにテレンスの幻想である。また、ビッグ・フェイト(イグジビッド)のところへ乗り込んで来たイタリアンマフィアとの撃ち合いシーン(この映画で唯一のガンファイトシーン)で、イタリアンマフィアがやられると、テレンスが、「もう一発だ、(まだ)魂が踊ってる」と言うシーンがある。すると、死んだはずのイタリアンマフィアの一人(デイブと同じ服装)が床のうえでブレイクダンスをしており、そのかたわらをイグアナが横切る。このへんは、映像の遊びでもあるが、テレンスのラリった意識にシンクロさせた「幻想」表現なのだろう。

◆【エヴァ・メンデスとゾーイ・ルンド】フランキー(エヴァ・メンデス)がコカインを吸うシーンがあり、常習者という設定だが、「旧作」のゾーイ・ルンドにくらべると「ヤバイ」雰囲気はない。「旧作」のなかで、ルンドが薄汚いアパートで腕をゴムで縛り、注射を打つシーンと、彼女がカイテルの手に注射針を刺すシーンは、尋常ではない雰囲気をかもし出す。イギリスでは、このシーンが問題になり、カットされたものが公開された。ちなみに、ルンドは、ドラッグが原因で1999年に37歳で死んだ。

◆【「絶望」の深さ】「旧作」のカイテルは、すべてに絶望している。それがなぜなのかははっきりしないが、家庭も警察の仕事もなげやりだ。悩んでいるのは、宗教的なモラルのことらしい。カトリックの環境で育った者が持たされる自責と懺悔がエスカレートしたパラノイア症といった感じ。終わりの方で、不良少年を捕まえて非常に屈折したやり方の「説教」をするシーンがある。そのときカイテルは半べそになり、そして、彼らをバスに乗せたあと、ニューヨークのポート・オーソリティ(バスターミナル)の構内を歩きながら、泣く。余談だが、カイテルは、この泣き方を、この映画のあとに出演した『ユリシーズの瞳』(1995)でも使い、また、『ルル・オン・ザ・ブリッジ』(1998)でもやっている。絶望の度合いの号泣表現としては、『ユリシーズの瞳』のときが一番すごかった。

◆【最終シーンの比較:「新作」】テレンスは、やがてコカインから「更正」したフランキーと結婚し、子供もできそうだが、テレンスのほうは、あいかわらずコカインを常用し、刑事の特権を利用した「恐喝」の誘惑からも逃れられないらしい。そんななかで、モーテルで一人コカインの粉を吸っているところへボーイが入ってきて、驚く。自分は、昔テレンスに助けられたという。それは、蛇が水のなかを泳ぐ水嵩の増した留置場でわめいていて、テレンスが気まぐれに助けた男チャベス(ニック・ゴメス)だった。彼は、その後、更正施設(「新作」ではけっこう「更正」が問題になる)に入り、いまはホテルで働いているという。この映画の最終シーンは、テレンスとチャベスが、水族館で魚をボケーと見ており、そこにWashboard Chazのボーカル「Mother Died」が流れる。ここは、「虚無的」でけだるい、なかなかいいシーンである。

◆【最終シーンの比較:「旧作」】若者をバスに乗せたあと、カイテルが、タイムズスクウェアのレストラン(看板に「It All Happens Here」と「777」という文字が見える店のまえに車を止めると、後ろからつけて来たらしい車が横に止まって、いきなり「ヘイ、コップ(おい、警察野郎)」という声がして銃声が響き、車が走り去る。カメラはそのままずっとその車と、通行人が騒ぎ出すのを映したまま終わる。バックには、その銃撃の少しまえから、ジョニー・エイスの「Pledging My Love」が流れている。ずしーんと心にしみるシーンである。この曲は、エルヴィス・プレスリーも歌っているが、あえてジョニー・ルイスにしたところがフェラーラらしい。ちなみに、ジョニー・エイスは、公演の楽屋でロシアンルーレットをやって死んだという。

Forever my darling our love will be true

Always and forever I'll love only you

just promise me darling your love in return

May this fire in my soul dear forever burn

(プレシディオ配給)

2010-02-12

●TEKKEN (Tekken/2010/Dwight H. Little)(ドワイト・リトル)

◆ゲームの映画化は難しい。ゲームにはインタラクティヴな要素があるが、映画は観客の想像力だけがインタラクティヴィティであるクローズドなパッケージメディアだからである。映画の方が、スクリーンは大きく、アクションの映像強度が高いはずだが、映画では、観客がそのドラマに参加しているという意識は希薄で、距離を置いて見物しているという意識を持たざるをえない。

◆この映画は、ゲームのゲーム性とは無関係なものとして見たほうがよい。ゲームは、すでに独特の身体文化を構築してしまったので、この映画のように、格闘場面をカンフー映画や格闘技の身体スタイルで見せられると、ゲームの身体性よりもはるかに後退しているように感じられてしまうからである。

◆ゲームでは、最初にストーリーがあるのではなく、ゲームをするなかでストーリーが浮上するのだが、この映画は、普通の映画のやりかたで、終始ストーリーが気になる作りになっている。最初のナレーションにあるように、世界の諸政府は、世界的なテロ戦争の末に崩壊し、8つのグローバル企業に支配されるようになった。アメリカでは、「テッケン財団」が支配し、都市は、限られた富者と強者のための「TEKKENシティ」とその周囲をとりまくスラム街「アンヴィル」とに分割されている。権力は、素手の拳(鉄拳)で勝ち取るしかなく、「アンヴィル」から「TEKKENシティ」に入るには、「The King of Iron Fist Tournament」(鉄拳王者トーナメント)で勝ち残らなければならない。「アンヴィル」から這い上がり、トーナメントで勝ち残る(といっても、そこに屈折したドラマが入る)のが、ジョン・フー演じるジン・カザマだが、屈折があるといっても、そのプロセスは、ドラマとしてもアクションとしても安手である。

◆それはともあれ、一つわたしが関心を持ったのは、「近未来」のアメリカを支配しているのが、日系のファミリーなのかという点である。それは、製作に日本のバンダイとGAGAが深く関わっているからだというのでは、説明にならない。国際商品としてグローバルに売りさばくことを考えないでこんな映画を作ってもしょうがないから、いまどき日系人がアメリカを支配するという設定にするには、特別の理由がなければならない。さもなければ、この設定は、70年代に高度成長の日本企業がアメリカに進出した話の焼きなおしでしかないと言わざるをえないのだ。かつて世界を制覇したトヨタが、新型プリウスなどのリコール問題で窮地に陥っているいま、日本・日系パワーの強調は、リアリティがない。それとも、原作は2039年に設定されているそうだから、それまでには、また「日本の世紀」が再来するのだろうか?

◆わたしがわずかに面白いと思ったのは、親子関係だった。これも、いまのアメリカでは非常に特殊なものに映る。いま、アメリカでは(そしてじわじわと日本でも)「親なき」ファミリーがふえている。父親・母親はいても、その存在と機能が変わってしまったのだ。さらに、「ファミリー」という場が、肉体や土地や家屋に根ざした「確固たる」(世代時間のあいだ持続する)ものではなくなり、「ホームレスネス」が一つの習俗になりつつある。こういう状況に対して、この映画で描かれる親子関係は、まだイアン・アンソニー・デイル演じる息子(カズヤ・ミシマ)がケイリー=ヒロユキ・タグァ演じる父親(ヘイハチ・ミシマ)に反抗している。ヘイハチは、父権を維持し、カザマ財団のCEOとして、アメリカに君臨しているというのだから、立派な「古典的」な確たる父親である。他方、父親がいないジンと母親ジュン・カザマ(タムリン・トミタ)との関係も強固であり、ジンは格闘の技をこの母親から教わった。やがて、彼の実父が、とんでもない野郎であることがわかるので、この深い絆で結ばれた母子関係は納得がいくともいえるが、いずれにしても、いまの時代の母親としては強すぎるのだ。とはいえ、その母親が突然殺され、ジンの復讐が始まるのだから、母親の存在を強調しておくことは、演出上、納得がいかなくもない。

◆アメリカの俳優と監督とスタッフを使い、シュリーブポートのルイジアナ州フェア・グランズに巨大なセットを組んで撮られたこの映画から、親子関係を取り上げて、それが極めて「古典的」だと言われても困るだろうが、わたしは、文句を言っているのではない。面白いと思うのだ。というのは、わたしは、日本の「古典的」な母子関係とりわけ母親と息子との関係には、抜きがたくある種「近親相姦」的なものがあり、「父親の不在」は、むしろ歓迎すべきものなのではないかと思うからである。だから、逆に、息子とまともに向き合う(「ニューファミリー」の)父親の出現は、混乱を起こす。それが、「権威的」に振舞ってくれれば、「反抗」し、「乗り越える」こともできるが、「理解ある父親」であると、「母親」が二人になり、「近親相姦」が乱されるからである。

◆ストーリを書くと、すぐに崩壊してしまいそうな安手な映画なので、詳しくは書かないが、ジンの父親は、もともとあってなきがごとき父親だった。それが、逆に、あとから「俺がお前の父親だ」と名乗りをあげられたら、混乱する。「父親不在」でうまくやってきたのに、そうでなくなるし、その「存在」が耐えられない重さでせまってこられるのだから、かなわない。おそらく、このへんのことは、この映画よりも、村上春樹でも読んだほうがわかりやすいかもしれない。

(ワーナース・ブラザース映画配給)

2010-02-10

●オーケストラ! (Le concert/2009/Radu Mihaileanu)(ラデュ・ミヘイレアニュ)

◆「ありえない」と思いながら、最後には「ありえる」、「あってもいい」と思い、ぐいぐい引き込まれてしまうノリは、イーディッシュ(東欧ユダヤ人の言語と文化)演劇的である。それは、深刻な場面のなかにある種リスキーで(冗談すぎて命取りになるような)皮肉な要素と、同時に、天をあおいでオーバーに涙したり、地面を踏み鳴らして笑いころげるようなメロドラマ性の両極を持つ。監督のラデュ・ミヘイレアニュは、1980年、チャウセスク政権の時代にフランスに移住したユダヤ人であり、映画の物語の核には、1980年代のブレジネフ政権のソ連で起こった弾圧でシベリアの収容所に送られたユダヤ人のオーケストラ団員の悲劇がある。パリに住む国際的なヴァイオリニストという設定のアンヌ=マリー・ジャケを演じるメラニー・ロランもユダヤ系だという。

◆ユダヤ人は、パレスチナからドナウ河に沿って一時的な「定住」をくりかえしながら何百年もかけてポーランドやロシアの一帯に住むようになる。これが「アシュケナジ」、東欧ユダヤ人である。彼らは、長年月の「ディアスポラ」の放浪のなかでさまざまな文化や習俗を混交させ、媒介する役割を果たした。表記にはヘブライ文字を使いながら、古い中高ドイツ語に似た発音をするイーディッシュ語は、まさにそんな混交言語である。ちなみに、日本でも20年ぐらいまえから話題になりだした「クレズマー Klezmer」(むろん西欧で「新しい」ジャンルとして浮上したことによってそうなったのだが)は、イーディシュ語であり、とりわけ東ヨーロッパの「シュテットル」(ユダヤ人の集落)からシュテットル、また非ユダヤ人の住む街から街を移動しながら生活する音楽師のことを意味した。シャガールの絵に出て来るヴァイオリニスト、ショーレム・アレイヒェムの原作にある(一般的にはブロードウェイ・ミュージカルで有名な)「屋根の上のヴァイオリン弾き」(英語では「フィドラー fiddler」だが)もある種の「クレズマー」である。

◆東ヨーロッパのユダヤ人の運命は、時代の変わり目ごとに翻弄されてきた。19世紀になっても、ロシアやウクライナでは「ポグロム」(ユダヤ人の村を襲い、虐殺・強姦・略奪をする)が絶えず、ユダヤ人はそれを逃れて、移住しなければならなかった。そういう村の一つからニューヨークへ移住する家族の物語が「屋根の上のヴァイオリン弾き」であり、東欧ユダヤ人のあいだでは昔から有名だった物語を、ユダヤ系のルーツを持つジェローム・カーンがミュージカルにして世界的に知られるようになった。「ポグロム」とユダヤ人の話は、映画でも数多く描かれている。

◆ソ連(ソビエト社会主義共和国連邦 USSR)には、ソ連以前からユダヤ人弾圧の「民衆的伝統」があったわけだが、差別が強くなるかどうかは、政権の力学と関係してくる。革命直後のソ連で、多くのユダヤ人アーティストや政治家が歴史の表舞台に出てくるが、彼らの多くはスターリンの登場によって、その活躍が抑え込まれる。最先端の演劇を主導していたメイエルホリドは殺され、多くの文化人・知識人が「ラーゲリー」(強制収容所)に送られた。トロツキーも、身の危険を感じて移住したメキシコでスターリンの刺客に暗殺される。このあたりも映画でたびたび描かれた。スターリンには、たしかにユダヤ人恐怖があった。だから、彼は、連邦内のユダヤ人をハバロフスクの上にあるビロビジャンという地域に移住させる政策を行った。だから、ここは、米ソの緊張関係が強まったブレジネフ時代にも、米ソのあいだの「自由貿易」の「非武装地帯」のような役割をした。1981年ごろだったと思うが、イーディッシュ演劇の俳優だった人物が連絡してきて、東京で会った。彼とはその少しまえにニューヨークで知り合ったのだったが、そのときは機械の会社の社長をしていた。「これからソ連に商売をしに行く」というので、(当時の状況では)「そんなことが出来るのかい?」ときくと、「ユダヤ人の親戚がビロビジャンにいるのでそういう特権があるのです」とのことだった。

◆ポストスターリニストといわれるレオニード・ブレジネフの時代は、スターリンほど露骨なユダヤ人差別はなかったが、アメリカと中東問題をめぐって対立していたから、中東におけるアメリカの前衛基地イスラエルには神経をとがらせていた。ブレジネフ時代のユダヤ人弾圧には中東とイスラエルの問題がからんでいる。東欧のユダヤ人にも、大分けして二派ある。ユダヤ人の国家を築こうとするシオニスト、そしてそういうものとして出来たイスラエルに執着する派が一派。もう一派は、現状に同化しながら、みずからの文化を維持していこうとする「イーディッシュ派」である。このなかには、完全に同化してしまう者もいるが、どこにも「定住」しないことこそイーディッシュの文化だとするラディカル派もいた。これは、ハキム・ベイことピーター・ウィルソンの「T.A.Z.」(Temporary Autonomous Zone=タズ=一時的滞在地帯)という発想にも通じる。

◆脱線が続いたが、この映画で、(ブレジネフ体制のもとで)仕事をほされた楽団員たちは、すべてがユダヤ人ではなく、マイノリティたちである。指揮者だったアンドレイ・フィリポフ(アレクセイ・グシュコプ)は、ロシア人として設定されているように見える。親友でチェリストのサシャ・グロスマン(ドミトリー・ナザロフ)はユダヤ系だろう。ヤムルケ(ユダヤキャップ)をかぶり、パリにはシナゴーグ(ユダヤ教会)はあるのかと気にするトランペット吹き(だったか?)のメガネの老人と息子はユダヤ人だ。彼らは、パリに着くと、ソ連から持ってきたキャビアの瓶詰めを売りさばいたりする。ヴァイオリン弾きの浅黒い顔の男はロマという設定で、彼らの仲間がロマの踊り(「ジプシーダンス」)に熱狂している姿が映る。みな、いかにもというステレオタイプのエスニシティが描かれるが、こういうコミカルなオーバージェスチャーの誇張表現がイーディッシュ文化の特徴の一つなのであり、監督のラデュ・ミヘイレアニュは、この映画をまさにイーディッシュ演劇調に撮ったのである。国を捨てたとはいえ、ルーマニアのユダヤ人である彼は、かつて「故国」には「国立ユダヤ劇場」があり、先端的な演劇を提供していたことは知っているだろう。(わたしは、1970年代にイーディッシュ演劇の研究をやっていて、たまたまルーマニアがその宝庫であることを知り、のこのこと東京のルーマニア大使館文化部に出向き、イーディッシュ演劇の英語(!)資料を依頼したことがあるが、当時は親切にいろいろな資料をくれた)。ユダヤ性を意識して映画を撮るミヘイレアニュが――英語タイトルが「Go, See, and Become」(2005)という作品もユダヤ人の話――、イーディッシュ演劇のドタバタ(それはユダヤ人のチャプリンにも引き継がれている)とおおげさな「メロドラマ」性を知らないはずはない。

◆わたしは、ここで「イーディッシュ」性ということを一つの操作概念として使っている。監督や関係者がその語をそのまま意識していなくても、その概念を当てはめることによって、隠れていることがパーと見えてくるような概念として「イーディシュ」を使ったまでである。

◆前半はモスクワが舞台で、出演者もロシア語を話す芸達者な俳優を使っているが、この映画の「モスクワ」には、ミヘレアニュの「故郷」ブカレストの要素が交じり合う。登場する「ロシアマフィア」のシーンは、銃まで乱射して、話が飛躍しすぎに見えるかもしれない。偽造パスポートにしても、(もう写真にスタンプを押すなどという方式は廃止されているのに)空港の片隅(しかも警察官がそばにいる)でその作業をするなどというには「非現実的」だと思う人もいるだろう。しかし、こういう「やりすぎ」こそがイーディシュ(ジューイッシ)ユーモアなのだ。アイザック・シンガーの物語には、こういう飛躍がいたるところにあるし、カフカの小説の飛躍もイーディッシュの流れをくむ。シャガールの絵は、「正統な」美術史からすれば「シュールレアリズム」に分類されるかもしれないが、その随所にイーディッシュのフォークロアからの引用が見られる。

◆この映画には、きわめてコンテンポラリーな要素もたぶんにある。その一つは「違法性」の肯定と活用である。「ロシア・ボリショイ交響楽団」のスター的な指揮者であったアンドレイが、いまは掃除夫をやらされていて、たまたま誰もいない楽団の支配人のオフィスに入ってきたファクスの招待状を見て、「なりすまし」を思いつくというのは、「違法」である。偽造パスポートの使用もそうだ。しかし、国家や権力が過ちや惰性に陥っているときにそれをくつがえすのは、正義である――というのが「違法性」の肯定である。ただし、その際、これまでの「反権力」闘争のように、「抑圧」に対峙してがんばったり、武装闘争をしたりするのではなく、「だまし」という技法を使い、権力を非暴力で笑殺してしまうところが、この映画の今性、コンテンポラリーなところである。

◆「違法性」の肯定と活用というテーマは、ラデュ・ミヘイレアニュの1998年の傑作『Train de vie』にも共通している。こちらは、もっとユダヤ性の明確な映画で、ナチの支配下の1941年、ナチの魔手が延びようとしていることを察知した東欧のあるシュテットルの全員が、ナチに「なりすまし」、強制収容所行列車をも「偽装」して脱出に成功するという、これまた奇想天外なドラマである(ただし、それは、強制収容所に入っているある男のホラ話かもしれないというイーディシュ物語的オチがついている)。この作品は、まだ日本では公開されていないと思うが、この機会に公開してほしい。

◆ちなみに、すぐれた才能の持ち主が、彼や彼女の才能を100%発揮できない仕事(「掃除夫」を低く見るわけではないが、そこではアンドレイの楽才は全く発揮できない)に強制的に配置転換させられるというのは、ソ連とその同盟国の官僚体制のもとではよくあった。たとえば、旧チェコの哲学者カレル・コシーク(邦訳には『具体性の弁証法』せりか書房があった)は、プラハの春の弾圧後、大学から追われ、市電の運転手をしていた。配置転換ならまだいい方で、もっとにらまれれば、この映画のなかの伝説的な女性ヴァイオリニストのように強制収容所送りにされたのである。アレクサンドル・ソルジェニーツィンやアンドレイ・サハロフのことは、最近は、あまり話題にならないが、このことは、しっかりと記憶にとどめておこう。

◆映画には、アンドレイらを楽団から追放するのに手を貸した前支配人イヴァン(ヴァレリー・バリノフ)が、いまは、体制の主流からもとりのこされていることが描かれている。彼は、いまだに「共産党」を信じ、「ボリシェヴィキ革命」の復活を願い、「労働者」のデモを定期的に開催している。そのときは、赤旗がひらめき、デモのシュプレヒコールが街頭にこだまする。しかし、この「デモ隊」は、アンドレイの妻イリーナ(アンナ・カメンコヴァ――これが実にパワフルな俳優)がイヴァンから金をもらって動員したアルバイトであって、そのデモ自体が最初からハリボテなのである。いまや、共産党にかぎらず、「党」を拠点とする政治が終わってしまったのだが、イヴァンにはそれがわからない(日本でも、自民「党」も民主「党」も、党としては機能していないにもかかわらず、それを表に出さないところに混乱がある)。しかし、アンドレイは、イヴァンの(少なくとも自分たちよりはマシの)人脈・金脈をたのみにして、彼を「なりすまし」渡仏のマネージャーにする。そのイヴァンが、パリでまず「フランス共産党」のかつての仲間と会うシーンが笑える。向こうは、もう「党」の無力さを知っているが、イヴァンのタイムスリップした「意気込み」に、困惑する。まだフランス共産党とソ連共産党(まあ、ブレジネフの時代でもいろいろあったが)とが「連帯」感を持ちえた時代の情報しか持っていないイヴァンが指定する場所がすべてズレていているのだ。かつて「党員」たちが使ったパリのレストランはないのだが、パリの招聘側(フランソワ・ベルレアンら)は仕方なく、その店を一時的に偽装する。そのシーンもおかしい。イヴァンが行ってみると、出てきたのは、トルコ人で、ベリーダンスのサービスでごまかそうとする。ちなみに、トルコは、ブレジネフの時代には反共・反ソの宿敵で、「共産主義者」のイヴァンには、まぎれもない「敵国」であったはずなのだ。

◆監督のラデュ・ミヘイレアニュは、「共産主義」の国を逃れた人であるが、それでも、彼がいわゆる「自由主義」圏の人とはちがうなと思わせるところがいくつもある。映画のクライマックスのまえ、パリについた寄せ集めの団員たちが、それぞれ勝手に久しぶりの「自由」を楽しみ、コンサートのリハもすっぽかす。いったい、これでは本番はどうなるのか? 特別の依頼で共演を引き受けたアンヌ=マリー・ジャケ(メラニー・ロラン)は、怒り、共演をキャンセルする。そんなこんながあったのち、何とか本番にこぎつけることができるようになったとき、アンドレイがイヴァンに廊下で、(正確なせりふは忘れたが)個々の人間がそれぞれの能力を発揮し、自由にことを進めながら、いっしょになること、こういう「アンサンブル」こそが「コミュニズム」なんだ、と言う場面があった。これは、まさに、ガタリとネグりが『自由の新たな空間』(杉村昌昭訳、世界書院)のなかで「共産主義」=コミュニズムを再定義したのと同じ地平で理解できる。

◆あちこちに散らばった旧団員を集めるやり方は、ちょっと『ブルースブラザース』を思い出させる。ブルースブラザースでは、元パトカーを使ったが、ここでは、(チェリストが運転手をしている)おんぼろ救急車で旧団員のところを回り、再結集を呼びかける。そのうち、ポルノ映画に音楽をつけているのがいて、その場所では、スクリーンに大股を開いた女の映像が映っている。面白いのは、その女性がハイヒールを履いていることだ。ポルノ映画ではそういうシーンがあるのは知っているが、先日見た「普通」のアメリカ映画でお産のシーンが映ったとき、その女性がその瞬間にもハイヒールを履いているのが異様だった。つまり、裸足や靴を脱ぐという感覚や意味が、日本とは完全に違うのである。また余分な話になった。

◆アンドレイが、パリ公演の曲目にチャイコフスキーの「ヴァイオリン協奏曲ニ長調Op.35」を選んだのは、30年まえ、その曲の演奏の最中にKGBによって突然演奏をストップさせられ、楽団員が解雇されるという事件があったことに対するリベンジであることは一つであるが、それ以上の意味があることは、映画を見てのお楽しみである。パリに着いたアンドレイが、共演者に選んだアンヌ=マリー・ジャケ(メラニー・ロラン)に会い、レストランで食事をするシーンで、ひょっとすると、アンドレイは、アンヌーマリーの父親なのではないか、という思いがする。しかし、事実は、もっともっと複雑で劇的なのだ。その秘密が、クライマックスの演奏シーンで明かされる。それは、チャイコフスキーの「ヴァイオリン協奏曲」のコンサート会場のシーンを映し、音は全く中断せずに、そのあいだに短い映像をぱっぱっ挿入するやり方で行われるのだが、演奏の成功、アンドレイとアンヌ=マリー、他の楽団員の思いと感情の高揚と、観客側の認識とがまじりあってどんどん感動を高めて行く作りは、見事である。

◆メラニー・ロランのヴァイオリン演奏の身ぶりとしぐさは、非常にいい線を行っていると思うし、それが感動的なのだが、音を出しているのは誰だろうという関心をいだいた。エンド・クレジットには、名前が載っていたのかもしれないが、見落とした。ちなみにルーマニア出身(しかもユダヤ系)の女性ヴァイオリニストで、この映画に合いそうな雰囲気の人がいる。シルヴィア・マルコヴィッチである。YouTubeをチェックしたら、彼女がチャイコフスキーの「ヴァイオリン協奏曲」を演奏している映像があった。

(ギャガ配給)

2010-02-09

●クロッシング (Keurosing/2008/Tae-gyun Kim)(キム・テギュン)

◆北朝鮮での過酷な生活のなかで栄養失調による結核をわずらった妻を助けるために「脱北」をする夫と家族の悲しい物語であるが、わたしには、その「泣かせる」作りよりも、境界(国境からあらゆる意味での制約までの)を越えるということをあらためて考えさせる作品として印象深かった。タイトルは、クロスする、「越える」という意味である。

◆日本に住んでいると、国境を意識することは少ないし、まして国境を越えるということを陸続きの空間で意識させられることがほとんどない。禁じられたテリトリーはいくつもあるとしても、国家権力同士がたかだかフェンスや川や壁の仕切りをへだててあい対峙している場を目の当たりにすることはない。実は、大使館の門は、一つの国境であり、だからこそ、北朝鮮の「脱北者」は、中国や韓国の大使館に飛び込んだのである。この越境も「クロッシング」であり、近年、テレビ報道でその姿を目の当たりにするようになった。

◆元サッカー選手で世界的にも名を知られたことのあるヨンス(チャ・インピョ――若き高倉健に似ている)は、メディア的には、たびたび国境を越えているが、いまは泥まみれの炭鉱労働に閉じ込められている。その妻ヨンハ(ソ・ヨンハ)は病気に、息子ジョニ(シン・ミンチョル)は、貧しさと不自由さの境界に閉じ込められている。しかし、そういう制約のなかにもそれなりしあわせがある。最初のほうのシーンは、貧しさが必ずしも不幸をもたらすわけでもないことを示唆する。もののない生活のなかで、親子はくちけたボールでサッカーを楽しむ。しかし、それも程度問題である。

◆境界を越えることができるかどうかが、人間の自由の尺度となる。むろん、その「自由」にもいろいろある。経済的な自由、精神的な自由、肉体的な自由等々。ヨンスの一家は、経済的に自由ではなかったが、家族や友人たちのあいだに心の自由を保っていた。経済的な不自由は、やがて肉体的な不自由をもたらす。他方、ヨンスの友人一家は、仕事の特権――つまりは越境の自由――を利用して、中国経由でテレビやウイスキーのような「禁制品」を享受している。が、やがて彼らは、悲惨にも、官憲によって身体的自由を奪われる。そこに心の自由だけは残されていたとは思えない。

◆病気の妻の薬を得るために、ヨンスは、密かに国境を越える。北朝鮮と中国とを川で仕切られた国境だ。中国にある「朝鮮解放区」に逃れたヨンスは、「脱北」活動グループに協力して、中国のドイツ大使館に逃げ込む。このあたり、国境を越えるということの緊張感がスリリングに描かれる。

◆さまざまな国境があることを見せてくれるこの映画のクライマックスは、ヨンスの息子ジェニが、苦しい困難のすえに中国の向こう側にあるモンゴル砂漠に達するシーンである。すでに母は病死し、必死の逃亡の旅のなかで、かつて裕福だった家の娘ミソン(チュ・ダヨン――非常に魅力的な役者で、将来が期待される)がホームレスになっているのに出会い、二人で中国への国境を越えようとするが、あえなく北朝鮮の兵士に捕らえられ、強制収容所へ入れられたのだったが、遠隔の地からの父親の努力でそこをも逃れることができた。が、いっしょに「脱北」した仲間たちが中国の官憲に捕らえられ、一人になったジェニが入り込んだモンゴル砂漠はあまりに広かった。カメラは、広大なモンゴル砂漠と、満天の星の夜空、突然襲う雨、をリアルに映す。そこには、国境は見えない。地平線の果てにはそれがあるのだろう。国境とはなんだろうということを思わずにはいられないシーンである。国境がなければ自由なのか? 国境があることが不自由なのか? 国境は誰が作るのか? 心のなかにも国境があるのか?

◆国境は、国家権力の統治に対する自信の度合いに応じて開かれたり、閉ざされたりする。「自由」な統治――暴力を用いずにメディアや環境を通じての統治を可能にできる国の国境はゆるい。また、国家の必要度に応じて国境の厳しさが変わる。アメリカとメキシコとの国境地帯の一つ、ティワナにサンディエゴから行ったことがある。川で仕切られた国境地帯には、警備の警官がいたが、両国を仕切るフェンスには多数穴があり、潜り抜けることはたやすかった。長々と続くフェンスのある場所に明らかに夜になったらそれを飛び越えてアメリカに密入国しようと身構えている集団がいた。アメリカにとって、メキシコからの密入国者は、安い労働力として不可欠である。また、基本的に戦争の必要性を内包する大国にとって、「悪の枢軸」は戦争を合法化するためにも必要である。だから、「脱北者」の問題も、単に、権威主義的国家の悲惨な結果とだけ理解することはできない。「脱北者」を必要としている国の経済的条件の変化と「脱北者」の数とが比例する側面があることも考慮に入れる必要がある。つまり、世界の「低開発国」や「権威主義的国家」の存在は、それらの国自体から生まれるだけでなく、それらを労働力や戦争の必要性から要請する国家の力学のなかでも生まれるということである。

(太秦配給)

2010-02-05

●バレンタインデー (Valentine's Day/2010/Garry Marshall)(ゲイリー・マーシャル)

◆はっきり言って、駄作である。まあ、隣にいた女性が、ときどき涙をぬぐっていた(ただし人差し指でさりげなく)から、「感動」する人もいないわけではなさそうだ。しかし、劇場試写の会場に感動の空気がみなぎることは全くなかったように思う。時代を意識して、マルチレイシャルな組み合わせや、複数のエスニシティを配慮したジョークも用意されていたが、翻訳ではそういうニュアンスは伝わりにくいから、笑いがはじけることもほとんどなかった。

◆リチャード・カーティスの『ラブ・アクチュアリー』を意識していることは、予想できたが、それならば、『プリティ・ウーマン』のことは、一切白紙にするべきだった。が、ゲイリー・マーシャルは、あの当たりに当たった作品の呪縛から逃れることはできないらしい。ちなみに、わたしは、『プリティ・ウーマン』は評価する。よく出来ていたと思う。が、マーシャルにはアルトマン的なアンサンブル・プレイは無理である。ならば、『ラブ・アクチュアリー』なんかをまねするのはやめたほうがよかったのに、子供のうぶな恋を父親(ここでは祖父)が手助けするとか、同性愛の関係とか、アイデアの安易な模倣をしている。

◆とはいえ、ここで、この文章を読んだ人がこの映画を見ないようにするために悪口を書いているわけではない。映画にせよ文学にせよ、意見は意見である。わたしがつまらなくても、面白いという人はいるだろう。わたし自身も、部分的に面白いところを見つけなかったわけではない。たとえば、陸軍大尉という設定のジュリア・ロバーツと、飛行機のなかで隣の席にすわったブラッドリー・クーパーとの話、エリック・デインが演じる有名アメフト選手の「秘密」のくだり、50年間連れ添い、たがいにほかの男や女を知らなかったという「理想」の夫婦(ヘクター・エリゾントとシャーリー・マクレーン)のエピソード(しかし、墓地での野外映画上映のシーンの二人のハプニングは無理すぎて笑ってしまう)等々。

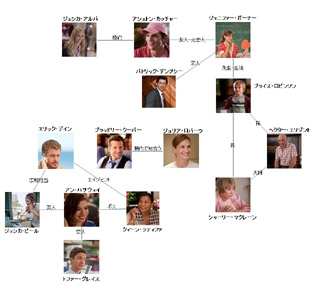

◆まあ、そういうわけで、今回は、これ以上文章を綴るのをやめたい。その代わり、マインド・マッピング風にこの映画の登場人物の関係図をおおざっぱに作ったので、それを以下に添付することにする。画面をクリックすれが、大きな画面になる。なお、この関係図にジェイミー・フォックスとジョージ・ロペスを入れていないのは、二人は、この映画のトリックスター的な「つなぎ」役にすぎないからである。いや、というよりも、二人はほぼすべての登場人物に関係し、ドラマの進行役になるので、省略した。

◆最初の関係図:

。

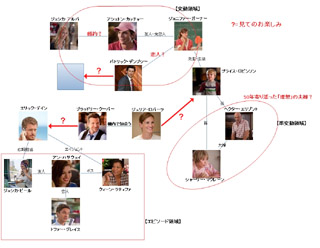

。◆もう少し「ネタバラシ」の関係図(「?」のところがポイントだが、その答えまではバラさない):

(ワーナー・ブラザース映画配給)

2010-02-04

●息もできない (Ddongpari/Breathless/2009/Yang Ik-Joon)(ヤン・イクチュン)

◆「殴る」シーンで始まるこの映画は、「殴る」ということの現象学である。監督ヤン・イクチュン自身が演じる主人公サンフンは、人をよく殴る。何かというと頭を殴り、さらに顎や鼻にパンチをくらわせることもある。ただし、カメラに関しては、冒頭の殴打のシーンでも、アップで撮り、拳が当たる場面は見せない。蹴りを入れるシーンではカメラが引き、足が相手の体に当たる生々しさは映さない。

◆頭を殴るというのは、日本の「お笑い」には欠かすことのできない身ぶりの一つだったが、最近は、やや弱まっているようである。頭をガツンではなくポカンとなぐるのは、ときには、親愛の表現になったりもした。いまは、必ずしもそうではない。小学校の先生が軽く生徒の頭を叩いても、「暴力」とみなされかねない。『グラン・トリノ』でイーストウッドが近所のモン族の家のパーティに招かれ、かわいい男の子の頭をなでると、周囲が驚いた顔をするシーンがあった。モン族にとって、頭は不可侵のテリトリーで、なでたり触ったりすることは、親愛の情を示すことにはならないのである。同じことがアジアの各地でも発見できる。

◆サンフンにとって、殴ることは彼流のコミュニケーションであって、それは、単なる暴力だけを意味しない。しかし、殴られたほうは、それはただの暴力であり、あげくのはて、彼はハンマーで頭を殴られる。こちらは、ただの暴力としての殴打であり、素手の殴打とは根本的に異なる。この映画は、ある意味で、殴ることが、もはやコミュニケーションにならなくなる趨勢を描いてもいる。

◆サンフンは、殴られながら育ち、殴ることで生計を立てるようになった。借金の取立て、スト破り、さまざまな恐喝、たとえ殴らなくても、彼の体からただよう暴力的なアウラが人を恐れさせ、彼をやとっている暴力団の組長(チョン・マンシク)でさえ、彼に身内の若い者を殴るのをやめろと忠告する。しかし、彼は殴るのをやめることができない。彼には、それが表現だからである。

◆サンフンには、恋人はいない。だが、そんな彼を殴る女が登場する。サンフンが路上で吐いた唾が、通りかかった一人の女子高生ヨニ(キム・コッピ)のネクタイにかかる。彼女は、気丈にもサンフンの顔を殴る。そんな経験のないサンフンは一瞬ひるむが、すぐに彼女を殴り倒す。しかし、それは、二人の愛の始まりだった。ヨニ自身、父親の家庭内暴力のもとで育った。

◆サンフンの父親(パク・チョンスン)は母をなぐり、家庭を崩壊させた。それは、愛情の殴打ではなく、酒乱の末の「ドメスティック・ヴァイオレンス」(DV)だった。おそらく、その背景には、貧困があった。何をやってもうまくいかない追い詰められた条件のなかで、彼の父親は、酒におぼれ、暴力をふるうようになった。ただし、サンフンが子供の時代には、酒乱の暴力が「DV」とみなされることはなかった。これは、日本でも同じである。「DV」という言葉自体、一般化するのは、1990年代以後である。

◆どのようにして、殴ることがDVになるのか? むかしから子供を殴る親はいた。「何歳まで殴るか」が育児のコツであった時代もあった。しかし、「近代化」のなかで、殴ることが暴力となる。だから、「近代社会」では、殴ることはタブーとなる。ヨニの父が母や彼女を殴るようになったのは、ヴェトナム戦争から帰ってきてからだった。パク・チョンヒ政権は、アメリカとの軍事協定のなかで、韓国人をヴェトナムに派遣した。ヴェトナム戦争の後遺症を身につけて帰国したのは、アメリカ人だけではない。近代戦の暴力は、素手の暴力ではない。そもそも近代テクノロジーとともに、素手の存在が希薄になる。素手は、テクノロジカルな機械の単なるインターフェースとなる。だから、たとえ素手で殴ったとしても、その殴打は、機械による殴打に準じてしまう。このことは、近代以降の人間のあらゆる身ぶりと身体性にあてはまる。

◆殴ることしか知らない男が、ヨニと出会うことによって、殴るのとはことなる表現方法を見出す過程。それは、映画的にも非常にユニークな「ラブストーリ」の形式を創造することに成功している。しかし、殴ることしか知らなかった男が殴ることをやめるとき、その先に見えるのは、悲劇的な結末である。この映画は、終始フィジカルな映像で構成されているが、全体としては、歴史の構造的な動向を示唆するようなつくりを秘めてもいる。つまり、「殴る」父親=父権と男性至上主義の終焉のあとに何が来るのかという問いと、「殴る」ことの終焉は、暴力の終わりではなく、逆に、より無機的な暴力の亢進でもあるという戦慄的な現実である。それは、イ・ファンが演じるヨニの弟ヨンジェの変貌のなかで鋭く示唆されている。彼の暴力は、わずかでも「人間的」な要素を残す父権的暴力ではなく、暴力機械としての暴力である。

(ビターズ・エンド配給)

2010-02-03

●やさしい嘘と贈り物 (Lovely, Still/2008/Nicholas Fackler)(ニック・ファクラー)

◆2008年に完成しながら、昨年トロント国際映画フェスティバルを初めとして、いくつかの映画祭で上映されたきり、英語圏ではほとんど無視されているのは驚きだ。IMDBにある「user review」の欄にも誰も書き入れをしていないので、短いコメントを寄稿した。ここは、アップしたコメントに対する「検閲」があり、それをパスするとメールが来る。[今回は、4日後に掲載された旨、伝えてきた。]

◆それにしても、この映画は、23歳(2008年の時点で)の監督が撮った作品とは思えない。たとえ自分に同年齢の祖父母がいたとしても、老人夫婦、認知症、高齢者の孤独と愛といったテーマをここまで理解し、しかも映画的に完成度の高い作品に仕上げる才能は驚きである。まだ映画の公式ページもないが、監督と出演者へのインタヴュー、トロント国際映画祭での記者会見の模様はYouTubeで散見することができる。記者会見の映像を見ると、マーティン・ランドーやエレン・バースティンと監督のニック・ファクラーとのあいだにいかに深い信頼関係があり、非常にいい関係のなかで映画作りをしたことがうかがえる。また、登場人物と同年代の彼らがいかにファクラーの才能に驚いたかも、ランドーおよびバースティンのインタヴューで語られている。ファクラー自身は、インタヴューのなかで、それまで音楽をやったり、絵を描いたりしていたが、16歳のときに、映画が、書くこと、描くこと、写真、演技、音楽などを総合してくれるものだということがわかり、映画に興味を持ち始めたという。

◆この映画は、「結末」を知って見ても、その感動が薄れることはない。逆に、そのほうが、映画のディテールを味わうという意味での映画的感動は深まるかもしれない。試写室でもらったプレスには、はっきりと「結末」が書かれている。それは、決して「ネタバレ」ではないので、ネタバレ・クレーマーは騒がないほうが賢明である。わたしもここでそれを書こうと思う。

◆まず、「結末」を知らずに見る場合に、少なくともディテールを注意深く見ていれば気づく微妙な点を指摘しておく。まず、〈孤独な一人暮らしをしている〉ロバート(マーティン・ランドー)が、同年輩の女性メアリー(エレン・バースティン)と〈初めて〉会うときの彼女の表情。以後、「恋人」関係に変わっていくのだが、メアリーは初対面にしてはあまりに理解ある態度をする。次に、彼はスーパーマーケットに勤めているのだが、そのオーナーのマイク(アダム・スコット)が奇妙すぎる。彼は有能なオーナーなのか、ロバートはちゃんと仕事をしているのか(店の片隅で絵を描いていたりもする)。メアリーの娘アレックス(エリザベス・バンクス)がときおり、不安そうな表情をする。それは、一応、母がロバートと付合い始めたことに対する不安のように見えるが、それだけではないようなところを感じさせる。

◆あるシーンで、洗面所で薬を飲みかけたメアリーが、薬のケースを流しに落としてしまい、あわててドラッグストアに走るが、医者の診断書がなければその薬は出せないと断られる。そのときの彼女の狼狽ぶりが尋常ではない。それと、問題の薬が彼女自身のものではないような印象をあたえもする。何が起こったのか?

◆最後に、ロバートとメアリーがどんどん睦まじい関係になり、メアリーは彼女の家のパーティにロバートを呼ぶ。みんな、〈初対面〉の彼を親しげに迎え入れてくれて、彼はハッピーな気持ちになるのだが、一人の小さな女の子が近づいてきたとき、彼がその子の名前を知らないことを知ると、その子は泣き出して、走って行ってしまう。なぜ、その子はそんなに悲しむのだろう?

◆ここまで書いてきて、少し気が変わった。「結末」をバラすのはやめよう。その代わり、いくつかの暗示を書いておく。認知症の決定的な治療薬はないが、切らさずに持続的に飲むことによって、進行を抑制する薬が出ている。エーザイの「アリセプト」(ドネペジル塩酸塩)は有名である。ちなみに、最近、エーザイは、アルツハイマー型認知症の治療に使う抗体薬の開発を進めてきたが、6月までにまずアメリカで人体投与の実験を開始するという。これは、「アリセプト」のような抑制剤ではなく、「原因物質(アミロイドベータというたんぱく質)の沈着」を可能にするものだという。なお、エーザイが特許を持ち、この種の薬の80%以上を占有している「アリセプト」は、今年の11月で特許が切れる(『日経産業新聞』2月5日号)。メアリーが、薬局に買いに走ったのは、「アリセプト」かもしれない。

◆認知症の人は、短絡的な記憶に陥る。古い記憶はある程度残っていても、夫婦や親子の関係がわからなくなることもある。そして、最後には、自分が誰であるかもわからなくなる。認知症のどのレベルかが問題だが、あるレベルの患者の場合、見方を変えれば、その人は、「そのつどが新しい」という時間意識を持っていると言うこともできなくはない。その場合、そのつどそのつど、「新しい」人格をあたえてやって、まわりもそれにつきあうということは不可能ではない。認知症ではなくても、患者を「もとにもどす」というのではなくて、周囲の「健常者」が「患者」の位置に下りてきて、たがいに「共演」をするならば、そのプロセスのなかでは「病気」は消滅する。

◆少しまえ、わたしは、パーキンソン病になった友人のことを「雑日記」に書いた。わたしは知らなかったのだが、わたしが彼に肩を貸して、いっしょに歩くだけで、そのあいだだけ、彼の「病気」は「消滅」したのである。「共演」ということでこのことを思い出した。

◆「病気」と「健康」、「狂気」と「正常」との仕切りは、決まっているわけではない。「演技」や「嘘」は、両者の境界線のうえを動くことによって成立する。フィリップ・ド・ブロカの『まぼろしの市街戦』(Le roi de coeur/1966/Philippe de Broca) という傑作があった。これは、第一次世界大戦のフランスのある村を舞台にした話で、アラン・ベイツが扮するイギリス軍通信兵が、ドイツ軍が占領していたその村に偵察に入ると、ひょんなことで精神病院にまぎれこんでしまい、「狂人」たちによって「王様」にまつりあげられる。以後、奇妙なミハイール・バフチン的なカーニバル世界が展開するのだが、戦争の現実の方がよほど「狂気」で、「狂人」たちの世界の方がはるかに「正常」であるということを描いていた。

◆別に病気ではなくても、時間を「人生」とか「一生」とか、さらには「年」とか「月」とすら長く考えないで、たかだか一日ぐらいが自分の「人生」だと思えが、人生は気が楽だろう。むろん、それをあなたが一人だけでやったのでは、あなたは「勝手な人間」だと思われるだけであるが、一定の集団やコミュニティ全体がそういうテンポラリーな時間意識を生きるならば、毎日が新鮮である。ドラマティックな人生というのは、そういう時間性をよしとする人間たちにあたえられるものである。それを僥倖(ぎょうこう)――いい言葉だ――と受け取りハッピーな気持ちでいるか、それとも運命と受け取り、悲嘆にくれるかは、そのときどきの事情に左右されるとしてもだ。

(ピックス配給)

2010-02-02

●人間失格 (Ningen Shikkaku/Araki Genjiro)(荒戸源次郎)

◆試写の最終日に飛び込んだ。早くから試写状をもらいながら、敬遠していたのは、そもそも「人間失格」という太宰のテーマが、意味をなす時代ではなくたったということを考えていたからだ。もう一つは、これまでに見た太宰の原作にもとづく『ヴィヨンの妻』や『パンドラの匣』等が、太宰の原作と乖離しており、太宰の原作名を挙げる必要がないように見え、これもそのたぐいかと思ったからである。しかし、見て損はしなかった。太宰の原作から出発し、それとは別の(にもかかわらず太宰を離れているわけでもない)世界を構築しているからである。

◆大庭葉蔵(生田斗真)は、最後にモルヒネ中毒にもなるが、基本はアルコール依存である。アル中と薬物中毒とのちがいは、前者には「家」(ホーム)があり、後者にはそれがない。だから、アル中は「女」のもとへ帰る。その女は「母」的存在である。アル中には帰る場所があるが、薬中にはそういう場所がない(ホームレス)。いま、男女に限らず、薬中が増え、女のアル中が増えている。男にとって「母親」は帰る場所だが、女にとってはそうではない。だから、女のアル中は、男のアル中とは異なる。彼女には帰るべきところがない。こうした孤立化とホームレス化が亢進する現代は、太宰の時代とは決定的に違う。その意味で、葉蔵のような男は、いまの時代の「尖端」にはいない。もはや古い「人間」なのだ。

◆この映画のなかで、一番「アル中」として設定されているのは、中原中也であるが、それを演じる森田剛とて、「酒乱」の演技はうまくない。葉蔵は、寿薬局を経営する女(室井滋)からモルヒネをもらったのがきっかけで、モルヒネ中毒つまりは薬物中毒に陥るが、生田斗真の演技がアルコール依存の演技よりも「うまい」のは、彼が、現代の俳優だからである。

◆アル中は、「人間」を維持しているから、「失格」できるが、薬中は、もはや「人間」をやめているから(あるいは、アンドロイド的「人格」に変容しているから)、「失格」しようにも「失格」できない。「生まれて来てすいません」もなにも、いまの人間は、「生まれている」のかそうでないのかがあやしいのである。これが、現代の悩みである。

◆否定性そのものが、もはや消滅してしまったというジャン・ボードリヤールの主張(『なぜ、すべてがすでに消滅しなかったのか』、塚原史訳、筑摩書房)は、認めざるをえない。かつて、ポール・ピッコーネは、アドルノの「否定性」を敷衍して「人工的否定性」という概念を作った(『資本のパラドックス』、粉川哲夫編訳、せりか書房)。それは、支配システム自身が、延命のために自ら分泌する否定性であり、「左翼」や「反権力」の活動家が「体制」に対する反対、体制を打破する反対運動としてやっていることも、先進資本主義のシステムのなかでは、あらかじめその内部に準備されているという洞察だった。しかし、それから30年たったいま、まだ「人工的」なレベルにかろうじてとどまり効力を発揮していた否定性が、すべて消滅するという事態が到来した。だから、否定/反対からはじめても、何も変わらないし、そもそも「変革」ということ事態があやしくなってきた。

◆この映画は、大楠道代がいかにもの雰囲気で演じるバーでかかっているSPレコードの盤面の映像からはじまり、それが終わり近くにくりかえされる。バーのカウンターには、葉蔵が顔を伏せて寝ている。だから、その後に展開するシーンは、彼の酔いのなかで見られた夢であるかもしれない。だから、一つ一つの出来事には、巧みに仕上げられた飛躍があり、葉蔵がつぎつぎに知り合い、セックスをしたであろう相手の女たち(坂井真紀、寺島しのぶ、小池栄子、石原さとみ、室井滋)との濡れ場はほとんど描かれない。常子というカフェーの女(寺島しのぶ――ちっと古いタイプの女を見事に演じる)と入水心中をはかるシーンでも、「リアル」な過程は全くない。すべてが「大人」の描き方だが、安い暗示的な(たとえば、抱き合いそうな雰囲気のシーンを見せて、次に男か女がタバコを吸っているといった)描き方は絶対にしない。このへんに、映画を知り尽くした荒戸源次郎監督の見識がある。

◆大体、「おぼっちゃま」や執事(石橋蓮司)が登場すると、日本のある時期を過剰に高級化する嘘くささが感じられて、閉口するが、この映画が、その幣に陥っていないのは、生田斗真の幼少時を演じる役者がやけにバタくさく、また、その青年期・中年期を演じる大庭葉蔵が、一見太宰治の(写真の)風貌を思わせながらも、太宰の時代を超越した風貌をしているからである。さらに、生田と「現世」との媒介役ないしは、ゲーテの『ファウスト』のメフィスト的役割を果たしていると言えなくもない堀木正雄を演じる伊勢谷友介が、この映画ではほとんどアンドロイド的な存在感(非存在感)を出していることも功を奏している。

(角川映画配給)