| ★今月あたりに公開の気になる作品: ★★★★ ALWAYS 続・三丁目の夕日 ★★★★ オリヲン座からの招待状 ★★★★ ディスタービア ★★★ 4分間のピアニスト ★★★ 真・女立喰師列伝 ★★★★ ウェイトレス おいしい人生のつくりかた ★★★ 君の涙 ドナウに流れ ハンガリー1956 ★★★ カフカ 田舎医者 ★★ 呉清源 極みの棋譜 ★★ ナンバー23 ★★★ マイティ・ハート 愛と絆 ★★★★ ある愛の風景 |

|

イースタン・プロミス

ペルセポリス

エリザベス ゴールデン・エイジ

アメリカン・ギャングスター

ペネロピ

明日への遺言

かつて、ノルマンディで

レンブラントの夜警

潜水服は蝶の夢を見る

|

2007-11-30

●潜水服は蝶の夢を見る (Le Scaphandre et le papillon/2007/Julian Schnabel)(ジュリアン・シュナーベル)

◆シュナーベルの作品を見るのは、『夜になるまえに』以来だ。フランス版『ELLE』誌の編集長のジャン=ドミニク・ボビー(マチュー・アマルリック)が、脳梗塞で左目以外は動かない「ロックド・イン・シンドローム」に陥ったなかで、まばたきだけでコミュニケーションする方法を使って書き上げた同名の本(1997年)の映画化。 ボビーは、本が出て2日後に亡くなったという。「潜水服」のなかから「外界」を見ているような意識で、看護婦のことが描かれ、愛する人たちの現在と過去が描写される。

◆看護婦(言語療法士)のアンリエット(マリー=ジョゼ・クローズ)のやさしさや、ボビーがもとにはもどらことを知っている女たちや(結婚はしていないらしい)自分の子供たち、父親(マックス・フォン・シドー)とのやりとりの描写は、あきらかに「泣かせ」を意識して撮られているが、それよりも、『ELLE』誌の編集長という「スター」に登りつめた男が、次第にその「ぶざまさ」(かつてあんなに「かっこよかった」のに)に耐えながら、「外界」とコミュニケーションをかわしていくプロセスは感動的だ。

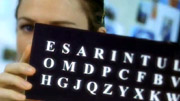

◆フランス語の会話で使われる頻度が高い順にならべ替えられたアルファベットのボードを見せながら、「エー、エス、エル、アイ、エヌ・・・」(E、S、R、I、N・・・)と毎回誰かが声を出して読んでやり、患者が言いたいアルファベットのときにまばたきをすることによって、一語一語確認して行くという途方もないやり方でのコミュニケーション。しかし、これが、一番単純で確実らしい。むろん、ボビーが倒れた1990年代の後半には、まばたきを読んで文字にするシステムはあった。わたしは、同じ時期に、アメリカのサンノゼのVR会議で、脳性マヒの少女が「ブレイン・マシーン・インターフェース」でコンピュータを操作する実験の映像ドキュメントを見た。ボビーのような金持ちが、なぜそういうシステムを使わなかったのだろうか?

◆しかし、この映画を見ると、もし主人公が片目だけはわずかに動かせるということを病院側が見過ごしたとしたらどうなっただろう、という怖さを感じる。それは、「潜水服」に閉じ込められたまま深海に放置されているような感じだろう。人は、一見「植物人間」状態になっていて、まばたきすらしなくても、ひょっとして、「外界」を知覚しているかもしれない。フグの毒にやられると、そういう感じなんだそう。

◆【追記/2008-02-07】識者たちが「泣いた」「泣きました」のオンパレードを集めた「賛辞」の資料がアスミック・エースから届いたので、一応念のため上のコメントを拡大して『スポーツ報知』に書いた。「フグの毒にやられると似たような状態になるらしいが、落語とはちがい周囲の人々の優しさと本まで書かせてしまう計画性に西欧を思う。有名人だった病人のキャリアとオーラがそうさせたのだが、何か残酷な印象も。

◆回想の映像から想像されるジャン=ドミニク・ボビーは、いっしょにいたら、わたしなんかには、鼻もちならない奴と映ったであろう人物だが、そういう彼が、最後にしたことは、やはり偉大だった。それは、彼がこの映画の原作を残したからではない。「潜水服」のなかからの彼の「言葉」を解釈するある種の共同作業ないしは「ワークショップ」に、自分の恋人・友人たちを巻き込み、普段とは別にコミュニケーションに関わらせたからである。それは、結果的に彼のために彼の出版の手伝いをしたわけではあるが、同時に、貴重な体験でもあった。

◆映画は、主人公が3週間の昏睡から病室で目覚める映像を彼の視点で映すが、それは、『ロボコップ』(Robocop/1987/Paul Verhoeven) で一度は死んだ主人公がサイボーグとしてよみがえったときのシーンによく似ている。しかし、ロボコップの場合は、視覚が電子装置に変わったのだからそれでもいいとして、生身の人間の知覚は、電子的なカメラとモニターが映像として映し出すものとは相当違っている。こういう描き方は映画ではよくやるが、この映画も、そういう知覚の深層にせまる描き方はしていない。また、主人公の意識は、ジェイムズ・ジョイスの『ユリシーズ』的な「内的独白」の形式で語られるが、意識もまた、言葉としてちゃんとした形をなしてものごとを意識するとはかぎらない。そのへんも、ありがちな方法を踏襲している。ジュリアン・シュナーベルなら、もうひと工夫ほしかった。

◆シュナーベルは、ニューヨーク生まれで、母語英語の人で、本作の台本(ロナルド・ハーウッド)も最初は英語だったが、主人公ジャン=ドミニク・ボビーがフランス人であり、パテ・スタジオを使って撮影することもあって、フランス語にしたという。だから、オリジナルタイトルはフランス語なのである。

(アスミック・エース試写室/アスミック・エース)

2007-11-28_2

●レンブラントの夜警 (Nightwatching/2007/Peter Greenaway)(ピーター・グリーナウェイ)

◆スケールは大きい。美しい。が、左の撮影スナップ(このフレームの場面は映画にはない)に見るように、どちらかというと「演劇」舞台的な作り。演技も「演劇」的。空間と光の使い方が見せ場なのだから、それは意図的なことであり、それに文句を言っても仕方がない。だから、趣味の問題。わたしは、ちょっと「はったり」っぽい感じがして、若干の距離を感じた。

◆マーティン・フリーマンが演じるレンブラントと妻サスキア(エヴァ・バーシッスル)との「生きざま」もこの映画のコアの部分だが、わたしの想像ではもっともっとアクもクセも強かったレンブラントにしては、小ぶりに描かれている。だから、好きにも嫌いにもなれない。

◆ピーター・グリーナウェイの「理論」はよくわかる、しかし・・・という作品。プレス所収のインタヴューによると、レンブラントの絵画は、「ブラック・スクリーンから描き始めている」点で、「一つ一つ切り取られる光のフレームのような印象を与え」、レンブラントは、1600年代に、映画がやっていることを実現していたのだ、という。それは、そうかもしれないが、ならば、レンブラントの創作プロセスに焦点を当てた方がいいと思う。そのへんは、ほとんと描かず、名声と女のまえで右往左往するレンブラントを描く。レンブラントは、もっとしたたかだったのではないか?

◆この映画の大詰めは、『夜警』の制作であり、そこにレンブラントが仕掛けたといわれる「メッセージ」の謎解きである。彼は、ここに描かれている市警団の「陰謀」をこの絵でひそかに暴いているというのが、グリナウェイの『夜警』解釈だ。しかし、図像的なものは、絵画であれ映像であれ、あるレベルに達すると、「平衡」状態(それは「完成」状態というよりも、むしろ「カオス理論」の「平衡」状態)に達し、ほぼ無限の解釈ができるような有機体になる。これは、図像的なものにかぎらず、メカニズムもコンピュータのプログラムもそうだし、そもそも脳の構造がそうだという。だから、絵画や映像をアイコノグラフィックに解釈する場合、その解釈を製作者が最初からそう想定していたという根拠はないのである。

◆そんなことはあたりまえであり、映画は、しばしばそういう解釈可能性を使ってきたわけだが、映画において新解釈が使われる場合、そのプロセスを強く印象付けてくれるときだ。しかし、この映画は、その解釈を「説明」してしまっているのだ。

(京橋テアトル試写室/東京テアトル/ムービーアイ)

2007-11-28_1

●かつて、ノルマンディで (Retour en Normandie/2007/Nicolas Philibert)(ニコラ・フィリベール)

◆ニコラ・フィリベールにこの時点で再会できるとは思わなかった。むろん、「再会」といってもその作品にである。このノートでは、彼の『すべての些細な事柄』と『ぼくの好きな先生』をとりあげているが、前者に比してわたしは、後者をそれほど評価しなかった。教育ということになると、自分の経験や現場のことがからんでくるからだろう。

◆この映画は、30年まえに助監督として参加したルネ・アリオの『私ピエール・リヴィエールは母と妹と弟を殺害した・・・』(Moi, Pierre Riviére, ayant égorgé ma mére, ma soeur et mon frére.../1976/René Allio) の出演者たちを訪ね、当時を回想し、彼や彼女らのいまを映す。

◆映画の最後が、かつてアリオの映画で外交官役で出演し、撮影されたが最終的にカットされたフィリベール自身の父親の映像でしめくくられているように、この映画は、撮影ということのなかで省略されたり、抜け落ちてしまったものを「回収」するという姿勢でぬかれている。ベンヤミン的な記憶の回収であり、それこそが創造だという発想である。

◆この映画はある意味で「因縁」の映画である。19世紀にノルマンディの農村で殺人事件が起きた。そのことは、ミッシェル・フーコーが、歴史家たちと協力してその殺人者の手記を1973年に『私ピエール・リヴィエールは母と妹と弟を殺害した・・・』(邦訳『ピエール・リヴィエールの犯罪』、岸田秀他訳、河出書房新社)として出版するまで一般には知られなかった。1976年、ルネ・アリオは、同じ村の人と同じ場所を使って同上の映画を作る。ニコラ・フィリベールは、その映画の製作に助監督として参加した。だから、この映画の「かつて」(原題では「回帰/帰還」retour)は、1835年に殺人の起こった現場への回帰であるとともに、アリオの映画の現場への回帰でもある。

◆殺人者リヴィエールは、ちゃんとした教育を受けていなかったが、美しい字体の文字で両親や兄弟のこと、母と弟と妹を殺したことを克明に綴っている。フーコーが関心を持ったのは、その「劇的」な出来事に関してではなかった(1976年のインタヴュー)。それよりも、彼は、この殺人が、リヴィエールの村に20年ほどまえから新しい法律や禁制が施行され、親子関係や村人たちの関係が激変したこと、法が日常の生き方やモラルを規定するということ、さらには、識字(リテラシー)、「現実」を文字として定着すること(リヴィエールがやったこと)の問題――これらのあいだにある歴史的な相関関係を持つことに関心を持った。

◆おそらく、リヴィエールが文字を達者に書いたということは、文字を読み書きするリテラシーの浸透していたということであり、それを可能にする社会制度・諸装置がととのっていたということである。それは、おそらく、新しい法や禁制の施行と浸透とともに進んだ。

◆アリオは、そうしたフーコーの洞察にしたがい、その複合関係をヴァーチャルに構築してみることを試みた。つまり、依然として当時の記憶を宿している場所と人々を、今度は、文字ではなく、フィルムという「法」のなかに置きなおしてみたわけだ。おそらく、この寒村にも、1970年代にはテレビが入り、ある程度は村人も映像文化の影響を受けていたと思われる。事実、アリオたちの心配とはうらはらに、村人たちは、抵抗なく撮影への協力と参加を受け入れた。

◆フィリベールの映画には、その当時の「俳優」たちがインタヴューで登場する。フーコーによれば、映画の撮影は、人々を新に出会わせたという。つまり、尊属殺人といういまわしい出来事が、映画によって、別の機能を発揮するのだ。この映画のなかには、冒頭の豚の誕生のシーンとともに、後半に、大きな豚が屠殺される生々しいシーンが移される。頭部をハンマーで打たれ、昏倒して痙攣する豚の首に裂けめを入れ、血を抜く。豚は解体され、食肉になる。この場合、豚の殺害は、暴力とは見なされない。それは、ある意味で、人を結びつける儀式でもある――というような見方もできるが、このへんは、意見がわかれるところだろう。その意味で、この村で起こっていることを映したとはいえ、フィリベールがこの映像を入れたことの意味はあいまいである。

◆しかし、いずれにしても、今回のインタヴュー映画が、アリオのとき以上に人と人とをいっしょにさせた(イリイチの言った「コンヴィヴィアリティ」)ことはたしかであり、映画というメディアが、単なる情報やメッセージの伝達装置としてではなく、get-togetherの、まさに「コンヴィヴィアリティ」の装置として機能したと言える。映画のこうした使い方は、ニコラ・フィルベールでは一貫したものであると思う。

(映画美学校第1試写室/ロングライド)

2007-11-20_2

●明日への遺言 (Ashita e no yuigon/2007/Takashi Koizumi)(小泉堯史)

◆戦後憲法は、日本を占領したアメリカ合衆国の押しつけであるという主張にもかかわらず、そこには、反戦への理想主義的な理念を読み取ることができる。戦争の終結や支配構造の転換のあとには、単に政略的・実利的な意図を越えた理想主義的な理念が貫徹されるつかのまの時があるし、日本の敗戦直後にはそういう「奇跡」が起こったのだ。そうした理念はちらりとあらわれ、そして消えた。が、いずれにしても、そういう「奇跡」の時期には、占領国であるアメリカの側からも、また、不当な侵略戦争をいどんだとされる日本側からも、いま考えると「現実離れ」した「理想」があたかも現実に可能であるかのような形で出されたのであった。そういう微妙な部分は、アメリカと日本とを二項対立的にしかとらえない視点からは抜け落ちてしまう。この映画は、そういう「微妙」な部分に焦点を当てた作品である。

◆この映画の主人公岡田資(たすく)(藤田まこと)は、実在の人物である。彼は、海軍司令官であったが、B級戦犯として巣鴨プリズンに拘留された。その起訴理由は、戦時中、38名の米軍搭乗員を「正式の審理を行なわずに処刑した」というものである。映画は、1948年に横浜地方裁判所を使って行なわれた法廷を再現している。

◆面白いのは、岡田が、「法廷的理性」を駆使して裁判を闘ったことと、占領国側が、被占領国に対しても正統な「法廷的理性」をもって対応した点である。そこには、当然、「裁く側」と「裁かれる側」とのあいだの特殊人間的な関係があったのだろう。岡田は、軍人でも、「天皇陛下万歳」を唱えて玉砕するような帝国軍人ではなかった。彼を裁いたラップ裁判長(リチャード・ニール)やバーネット主任検察官(フレッド・マックイーン)も、ただの「官僚」ではなかった。そしてとりわけ岡田の弁護を行なったフェザーストン弁護人(ロバート・レッサー)は、フェアな精神の持ち主であった。少なくとも映画はそう描く。いずれにしても、映画は映画だから、この映画が描くような裁判がそのまま行なわれたとは思えないが、この映画が「形態模写」する雰囲気が実際にあったのだと考えなければ、この映画は、啓蒙と教化を内にひめた作品に堕してしまう。

◆「事実」はちがっていたのかもしれない。それは、この映画がそう描いただけなのかもしれない。しかし、この映画が描くプロセスは、原作者の大岡昇平(『ながい旅』)や共同脚本のロジャー・パルバースの「理想主義的構築物」であるとは言いきれない。ちなみに、大岡昇平は、戦中派であり、体制の内部から国家を告発してきた作家である。ロジャー・パルバースは、大岡のような古典「左翼」ではないが、どちらかといえば「民主主義的左翼」の側に身を置きながら、同時に、体制のなかにも現状変革的な人がいることを知っている人である。

◆この映画は、会話やコミュニケーションの重要さを教える。岡田は、独特の英語で自説を相手に分からせる能力を持っていた。それは、単なる語学力ではない。それ以前に存在するある種の「明晰な論理性」だ。そういう論理は、しばしば、相手を論破する道具にもなるが、もし、考えの違う者同士が議論した場合、その発言の論理性が明晰でなければ、両者が合意点を見出す余地はない。そして、その場合、どんなに明晰な論理を展開しても、その明晰さを正当に判断してくれる場がなければ、合意は不可能である。この映画は、1948年の米軍法廷が、そのような明晰さを保証したという前提で岡田の審理を描いている。

◆事実は、岡田は、米軍捕虜を斬首した15名を含む20名の命を守り、自分がすべての責任を負うために闘った。それは、一見、きわめて「武士道」的な姿勢に見える。実際、そうした「武士道」文化が、日本を救いのない大戦に巻き込んで行ったことも事実である。しかし、そうした自分の内なる、逃げようのない「伝統」を引き受けながら、岡田は、同時に、そういう「伝統」とは無縁の相手(つまり彼を裁く者たち)には、「普遍的な論理」で対した。すなわち、岡田の主張では、米軍の空襲は、国際法で禁じられていた「無差別攻撃」であり、その空襲に荷担した空軍兵士を捕らえて処刑することは、きわめて合法的なことだと主張する。

◆この主張は、非常にラディカルな解釈可能性をひめており、この論理で行けば、アメリカが行なった空襲(東京だけでも25万人以上が死傷している)と広島・長崎への原爆投下は、明らかに国際法違反である。アメリカは、その後も、ベトナムでも中近東でも同じ「犯罪」をくりかえしている。

◆岡田の主張は、当然、戦勝国としては受け入れがたいものであったが、その代わり、彼の部下の命は助かる。少なくとも、彼の「普遍的」論理は、受け入れられたのだ。これは、岡田の「武士道」の勝利ではなく、「普遍的論理」の明晰さの勝利であり、こういう部分が尊重されるかどうかが、「文明」なるものに最低限の条件になる。

◆この映画には、随所にロジャー・パルバースの視線が強く感じられる。彼は、アメリカで生まれ、言語学の分野で天才的な才能を発揮したが、オーストラリアに移住し、そしてそれから日本に住み着いたという「ノマド」(遊民)的な人である。わたしは、かつて、『遊歩都市 もうひとつのオーストラリア』という本を書くために初めてオーストラリアに行き、都市とコミュニティ・ラジオのリサーチをしたときにパルバースさんに会った。杉本良夫さんの紹介だったと思う。メルボルンで会ったとき、彼は、サム・シェッパードの『埋められた子供』の舞台演出をやっていた。彼は、演出家だった。が、それから数年後、彼は日本に住み着いた。そしてあちこちにエッセーや小説を書き始めたと思ったら、突然、大島渚の『戦場のメリークリスマス』の監督補佐・ダイアローグ・コーチとして世間の注目を集めた。彼は、地理的な「ノマド」であると同時に、文化的にも「脱領域」の人だ。だから、この映画でも、岡田資の非常に(西欧的な意味で)「論理的」であると同時に(日本的な意味で)「人情味のある」複数の文化にまたがったキャラクターを生き生きと描けたのだろう。

◆キャスティングにパルバースがどの程度関わったかはわからないが、岡田資の妻温子[はるこ]に、富司純子を起用し、バーネット主任検察官の役を、あのスティーブ・マックウィーンの息子フレッド・マックイーンにあてるといったキャスティングには、60~70年代の日本映画を「外人」の目で入れ込んで見ていた嗜好と、同時代のアメリカのアクション映画にあこがれた者(ひょっとして小泉尭史はそうだったか?)の嗜好とを感じる。思いすごしかもしれないが。

(アスミック・エース試写室/アスミック・エース)

2007-11-20_1

●ペネロピ (Penelope/2006/Mark Palansky)(マーク・パランスキー)

◆ウィルハーン家の因縁を紹介するイントロがすばらしい。CGの抑制のきいた活用。

◆舞台はロンドンで、ドラマもイギリス的な階級性が軸にあるが、全体は「アメリカン」。それもそのはず、ほとんどがアメリカのスタッフとキャストで作られているのだから。だから、一面、イギリスの上流階級を風刺しているかにみえて、それは、ジェスチャーだけ。形式を使っているにすぎない。が、風刺や批判に飽きている現代の観客には、楽しめる作りになっている。映画として決して悪くない。

◆寓話的な物語形式のスタイルは、成功している。ただ、同じアメリカ人でも、ティム・バートンが寓話的な物語形式(たとえば『ビッグ・フィッシュ』や『コープ・ブライド』)を使うときは、どこかにぴりっとするスパイスが感じられるが、この映画は、そのへんは大味。

◆イギリスの富豪ウィルハーン家の主人の子供を身ごもったメイドが捨てられ、自殺したのを恨んだその母親の呪いで、5代目の一人娘ペネロピ(クリスティーナ・リッチ)は、「豚の鼻」を持って生まれた。両親(リチャード・E・グラント、キャサリン・オハラ)は、婿を募集するが、「逆玉」に惹かれてやってくる候補も、秘密を知ると、みな逃げ出した。このあたりは、スラップスティック調で描かれる。で、最後に、マックス(ジェームズ・マカヴォイ)があらわれるが、ペネロピの親たちが望む階級や資産は皆無という、まあよくあるパターン。いろいろ邪魔がはいるが、最後はめでたしめでたしというよくある「おとぎ話」を楽しむわけである。

◆お定まりの形式であることは、「おとぎ話」の欠陥ではない。それを面白くするには、ディテールが重要になる。その点、この映画のディテールはなかなか凝っていて、楽しめる。わたしが気になったのは、「豚の鼻」を隠すためにペネロピが覆っているロングスカーフ。これが実にいい。レオナルドのブランドものらしいが、わたしもほしくなった。彼女の身につけているものや家にある小物や骨董品も、そういう世界に詳しい人には多いに楽しめるだろう。

◆クリスティーナ・リッチはいい役者だし、達者な役者だが、アップで見ると、どこかに『アダムス・ファミリー』時代の「魔女」のおもかげがあるが、今回目から下をスカーフで覆っているので、いつもよりも目の演技が重要になった。その目の演技は、なかなか見事である。

◆ペネロピが、親の禁を破って初めてロンドンの街中に出ていくシーンは、『チャンス』でピーター・セラーズが演じる主人公(こちらは老年だが)が初めて家を出て街は入っていくときの新鮮さににた雰囲気をただよわせる。

◆ペネロッピが初めて街に出て行き、途方にくれるのを助けるのが、リース・ウィザースプーンだが、彼女はこの映画のプロデュースもやっている。ウィザースプーンは、『カラー・オブ・ハート』あたりから、『リトル・ニッキー』、『キューティ・ブロンド ハッピー MAX』、『ウォーク・ザ・ライン』と見てくると、ぐんぐんとスターダムをかけあがっている感じだ。彼女も、クリスティーナ・リッチと同様、子役からのキャリアを持つ。下町の女を演じるのがうまい。

(映画美学校第2試写室/東京テアトル/デスペラード)

2007-11-14

●アメリカン・ギャングスター (American Gangstar/2007/Ridley Scott)(リドリー・スコット)

◆連日の東宝東宝東和試写室。今日は、市ヶ谷駅からタクシーに乗る。早く行かないと席がなくなる気がしたからだ。乗ったタクシーは、番地を言っても交差点の名前を言っても、場所を知らないのでいらいらする。ちゃんとナビゲイターを積んでいるのだが、現在地しか表示せず、行きたい場所をチェックするには停車しなければならないという。何のためのナビゲイター?

◆今日は、距離を置いて見たかったので、最後列に座る。が、途中から座高が他の人より10センチぐらい高い人がまえに座り、後悔した。似たような経験を何度もしているが、何年たっても同じことを経験するところを見ると、映画というのは、こういう要素を含めて映画である考えなければならないのだろう。今日はわたしが最後列だから後ろの人はいないが、これが中間の席だったら、わたしの後ろの人は、わたしが当然背伸びして見るから、もっと背伸びして見なければならず、困ったことが後ろまで伝染する。

◆1960年代から70年代にかけて、ハーレムを中心に新手のヘロイン売買で頭角をあらわしたフランク・ルーカス(デンゼル・ワシントン)。対するは、いかにも60~70年代的な生き方(要するにすぐやっちまう)の私生活とは裏腹に法を厳守し、フランクを追いつめる刑事リッチー・ロバーツ(ラッセル・クロウ)。実話にもとづく物語であり、いまでは出獄しているルーカスと、弁護士に転身しているロバーツが映画に協力しているという。なかなかいいタッチの仕上がっている。

◆同じ名前で出てこなくても、事件や人物が、『フレンチコネクション』、『セルピコ』、『プリンス・オブ・シティ』などと重なっているのがわかる。この映画でジョシュ・ブローリンがなかなかいい味で演じる「悪徳刑事」トルーポは、最後に自殺するが、たしか、『プリンス・オブ・シティ』には、似たシーンがあったような気がする。この際、このへんの「刑事もの」をまとめて見直してみたい。

◆映画のなかで、刑事のリッチーがユダヤ系であることがわかるが、この時代の「警官汚職」と「汚職摘発」の背後には、単に犯罪と法の正義との対決という単純な図式ではなく、イタリア系(そのなかでもシシリア系マフィアとそうでないマフィアや非マフィア)、ユダヤ系、アイルランド系、アフリカン・アメリカン等々のあいだの「民族闘争」(エスニック・コンフリクツ)があった。つまり、一方で「悪」がエスカレートし、それにがまんがならなくなった「正義」の人々が立ち上がった(そういう面もむろんあるが)というのではなく、黒人の公民権運動のような少数民族の人権獲得の動き――それもシステムのゆらぎのなかから生まれた――があり、アメリカ社会全体が、小単位同士で連帯したりぶつかりあったりする状況がうまれ、そこで、システム全体としてある種の「自己組織化」を起こし、その現象の一つとして「警官汚職」/「汚職摘発」があらわになるのである。

◆60~70年代にかけてあらわになるこれらの事件は、アメリカ社会の構造変革と密接な関係がある。古い組織から新しい組織への過渡期現象だったのだ。フランクが、ベトナムの米兵たちが純度の高い麻薬を手に入れやすい環境にあることに注目し、東南アジアから直接麻薬を輸入し、それをニューヨークで安く販売することを思いつく。それは、ビジネスとしては、新しかった。しかし、その売買にあたっては、兄弟や親戚の血のつながりを重視し、一族を田舎から呼び集め、マフィア的なファミリーを形成する。これは、組織作りとしては古い。対する刑事リッチーは、血縁よりもコラボレイションを重視する。麻薬捜査を彼に依頼したのも、地方検事のルー・トバック(テッド・レヴィン)だ。妻(カーラ・グギノ)はいるが、彼女とは、離婚訴訟でもめている。ミス・プエルトリコ(ライマリ・ナダル)と結婚し、母親(ルビー・ディー)と一族ともども豪邸に暮らすリッチーとは対照的だ。

◆『トレーニングデイ』の評で書いたが、デンゼル・ワシントンは、「善玉」と「悪玉」との明確な区別がつきにくいキャラクターを演じるのがうまい。この作品も、ワシントンのそういう特性をいかしている。マフィアは、「近代的」組織から見ると「悪」だが、前近代的なファミリアルな関係のなかでは、有効に機能を発揮している。小ブロックをマフィアが支配することで、「秩序」が維持されたりする。フランクは、純度の高い麻薬を安く売るという点では、「良心的」である。

◆フランクは1975年に捕まり、70年の重刑を受けるが、麻薬犯罪の摘発に協力することで1981年に釈放され、この映画のアドヴァイザーにもなっているわけだが、その減刑には、刑事をやめて弁護士(映画のなかに、彼が司法試験に受かる描写がある)になったリッチーの弁護が助けになったという。これは、この映画の皮肉である。あれだけ、非情に人を殺した男が、自伝的な映画のアドヴァイスをやっているのだから。この映画に、フランクが悔い改めるようなシーンがないのが、かえっていい。現実は、いつもこんなものだからである。

◆『ゴッドファーザー』では、マイケル(アル・パチーノ)の妻ケイ(ダイアン・キートン)が、夫が次第に父親の仕事にはまっていくのに不安と批判の意識を強めていくシーンがちらりと出てくるが、同様に「カタギ」の世界から妻になったフランクの妻エヴァ(ライマリ・ナダル)は、ケイほど夫を批判しない。批判は、彼の母(ルビー・ディ)の仕事になっている。エヴァとの関係は、フランクの逮捕後、どうなったのだろうか?

◆リドリー・スコットは、『ブレードランナー』で「未来」から現代を見た。それは、現代人が「肉体」を失っていく動向の始まりだった。(映画ではエンドロールで示唆されるだけだが)リッチー・ロバーツが刑事から弁護士になるわけだが、アメリカは、70年代を契機に「訴訟社会」に突入する。60年代が「肉体」を張る時代だったとすれば、80年代以後は「頭」を張る時代になる。その結果が、G・W・ブッシュ(クリントンは、まだ「肉体」を張る大統領だったので、セックススキャンダルを起こした)とイラク戦争である。しかし、ここでは、もはや司法的な操作は機能不全に陥っている。また「体」を張る時代がやってきたが、その「体」は、ロボットに象徴されるようなヴァーチャルな「体」なのだ。その意味でこの映画は、アンドロイドの時代と身体主義の時代との接点を描いている。この2作に『キングダム・オブ・ヘブン』を加えると、彼の歴史観を理解することができる。

(東宝東和試写室/東宝東和)

2007-11-13_2

●エリザベス ゴールデン・エイジ (Elizabeth: The Golden Age/2007/Shekhar Kapur)(シェカール・カプール)

◆試写のまえに、コミック風にアレンジされた「ノーモア映画泥棒」キャンペーン映像がながされる。むかしのヴァージョンもいやだったが、こういう映像を試写会で何のために流すのだろうと思う。ちなみに、海外の映画館では、この種のクリップを見たことがない。たまたまわたしが行ったところがそうだっただけかもしれないが。ということは、日本発信の海賊ビデオが多いということなのか? 事実は、万が一のためのアリバイ作りとして流しているような気がする。

◆エリザベス一世(1558~1603)を演じるケイト・ブランシェットはすばらしいし、わたしはこの女優が好きだが、う~ん、副題になっている「ゴールデン・エイジ」からもうかがわれるこのイングランド万歳はなんだろう? イギリスといっても、イングランドだけがすべてではない。この映画でエリザベスの暗殺をくわだてたとして死刑に処せられるメアリー・スチュアート(サマンサ・モートン)が立てこもるスコットランドもある。そして、スコットランドをイングランドが屈服させたことも事実である。しかし、そのことをいま、このような形で一面的に描くことの意味は何なのか? とりわけ、この映画をスコットランドの人たちはどう見るだろうか?

◆言うまでもなく、この映画は、同じ監督による『エリザベス』(1998)の「新ヴァージョン」である。こ前作では、イングランド女王メアリー1世によってエリザベスはロンドン塔に幽閉されており、そこから彼女が巻き返しをはかるが、本作は、エリザベスが実権を掌握し、王権の正統を主張するスコットランド女王メアリー・スチュアート(サマンサ・モートン)を軟禁状態に置いている。本作ではエリザベスに忠実な宰相的位置にいるフランシス・ウォルシンガム(ジェフリー・ラッシュ)も、前作ではエリザベスが迎え入れるのだった。前作の方が、スペイン/スコットランド/カソリック対イングランド/プロテスタントの込み入った相剋が詳しく描かれていたように思う。今回は、新世界開拓に情熱を燃やすウォルター・ローリー(クライブ・オーウェン)とのラブストーリーに焦点があてられる。

◆ローリーとエリザベスとのあいだに映画のようなラブストーリーがあったかどうかはわからないが、彼がエリザベスの宮廷の「寵児」であり、エリザベスの侍女のベス・スロックモートン(アビー・コーニッシュ)と「秘密結婚」をしたこと、「国家と結婚する」と宣言したエリザベスにちなんで、彼が探険・開発したアメリカ東海岸の土地を「ヴァージニア」と名付けたこと、アメリカからイギリスにタバコをもたらし、はやらせたことも事実らしい。しかし、エリザベスの死後は、新王ジェームズ1世への陰謀を疑われて投獄されるが、したたかにも、そこで『世界史』(1614)を書いた。だから、彼の肩書は、航海士、延臣、軍人、歴史家といった多岐にわたる。が、最終的にローリーは、刑場の露と消えるのである。その才能、美貌、波瀾の人生は、ドラマにはうってつけだが、では、なぜ、前作の『エリザベス』ではちらりとも登場しなかったのだろう?

◆ブッシュ政権のイスラム勢力との対立は、プロテスタント的なキリスト教勢力のあせりのようなものを感じるが、21世紀は、旧来の意味での宗教勢力から、もっと別の「ネットワーク」的とでも言うべき勢力が世界を支配する時代への過渡期である。スペイン/カソリックの時代からイングランド/プロテスタントの時代への過渡期がこの映画で描かれるが、それが「ゴールデン・エイジ」であったときはすでに終わりつつある。イギリスに関していえば、ブッシュとブレアとが連携を保った時代がその切れ目だった。その意味で、イギリスをこの『エリザベス ゴールデン・エイジ』から、スティーヴン・フリアーズの『クイーン』との、端緒と終末のとスパンのなかで見ると面白い。

◆おそらく、人は、いま、漠然とであれ、電子ネットワーク(インターネットにはかぎらない)を暗黙に信仰し、狭義の「宗教」とは儀礼的につきあっている。そういう変化の反動として、旧宗教の内部で原理主義が反動的に登場する。しかし、どんな原理主義も、(アーミッシュのように、近代以後のテクノロジーを拒絶して、ささやかにつつましく暮らすのでもなければ)電子ネットワークを無視することができない。むしろ、電子ネットワークのなかで、かつてのカソリック対プロテスタントのような対立・抗争が起きており、そちらの方が、本当は、ブッシュとイスラム勢力との対立より重要であり、実は、前者の対立・抗争が、あたかもブッシュとイスラム勢力との対立であるかのように見えるだけなのかもしれない。だとすれば、「電子ネットワーク」勢力の「ゴールデン・エイジ」はすでにはじまっているのか、それとも、いまは、まだ混迷の時代なのか?

(東宝東和試写室/東宝東和)

2007-11-13_1

●ペルセポリス (Persepolis/2007/Vincent Paronnaud/Mrjane Satrapi)(ヴァンサン・パロノー、マルジャン・サトラピ)

◆ブッシュ政権が敵視しているイラン。アメリカはイラン攻撃を虎視眈々とねらっているかに見えるが、ここにある複雑な屈折をこの映画は、実に平明にわからせてくれる。『ハーフェズ ペルシャの詩』とあわせて見ると、後者のわかりにくさが解消されるだろう。イランという国を知る意味でも役に立つ。

◆イスラム諸国の問題は、単にアメリカの強権だけに由来するのではなく、それ自身がすぐれて21 世紀的に「多様」であるところからも来る。とりわけイランの問題は、ペルシャと名のっていた7世紀にゾロアスター教(拝火教)からイスラム教に改宗したことが大きな問題としてある。ハーフェズの詩にあるように、ゾロアスター教とイスラム教との矛盾がいまに引き継がれている。

◆自信にあふれているアート作品というものがある。それは、作品のテクノロジー的側面とそのコンテンツとが「分業」のおもむきを感じさせず、前者と後者とがシームレスに連関しあっているような作品である。むろん、映画であるから、「分業」なしには成立しない。この映画も、イラストレーター(ヴァンサン・パロノー)をはじめとし、アニメ工房や3Dスタジオが関わって出来上がった。が、監督のマルジャン・サトラピ自身の自伝にもとづく「グラフィック・ノベル」をみずから映画化している点で、その一貫性と自信にあふれた安定感が比類をみない。それが、深刻な事態を描きながらも、随所にただようユーモアの源泉になっているのだと思う。

◆映画は、中年に近い年齢のイスラム系の女性が、パリのオルリー空港(中近東とのアクセスが多い)で出国するか否かを迷っているシーンからはじまり、結局、彼女は、空港をあとにする。パリにとどまるわけだ。これは、マルジャン・サトラピ自身が経た経験でもあった。空港での逡巡のあいだに、彼女の過去がフラッシュバックする。1978年に9歳のマルジャン。彼女の祖父は反シャー・パーレヴィの活動家で、処刑された。叔父のアヌーシュも活動家で投獄されたが、1978年にシャーの独裁政権が倒れたので、解放され、マルジャンの家に同居することになった。つかのまの自由の時代だった。しかし、1980年にはイラン・イラク戦争が勃発し、国内も「反動化」が始まる。叔父も再び捕らえられ、処刑されてしまう。彼女の身を案じた両親は、彼女を混乱のテヘランからウィーンのカソリック校に留学させる。だから、マルジャンは、その青春期をウィーンで送ることになる。故郷にはなかった自由な空気のなかで恋を経験し、失恋も経験する。生活費もつきて、故郷にもどったマルジャンは、1992年にテヘラン大学に入学し、イスラムの慣習に抵抗しながら父、母、祖母と生活し、同郷の人と恋におち、結婚する。が、彼女が、結局、パリに旅立つことになったのはなぜか? ここが、この映画が秘める現在のイランへの批判である。

◆日本の「戦後」(1945~1955年)も、ソヴィエトも、ニカラグアも、どこでもそうだったが、変革と「革命」の時代は長くは続かない。本当のところ、真に解放的な時間が飛躍的な流れのなかで持続するのは、1週間ぐらいかもしれない。イランの場合、それは、1978年だった。わたしは、当時、イランのパーレヴィの失墜をニューヨークで知った。イラン出身の学生たちも祖国の民主化のビラをまき、シャーの国外逃亡後、帰国する者が続いた。この映画で叔父が幼いマルジャンに話して聞かせる形で説明されるが、アメリカの石油利権のたくらみのなかでパーレヴィは、権力を掌握した。しかし、王朝政権の失墜後に成立したイラン・イスラーム共和国は、結局、宗教国家的な方向に進み、「共和国」としての自由や民主主義は封じられた。その意味で、イランにおける「革命」は、1978年から1979年にかけての約1年間だったと言えないこともない。

◆「イラン革命」は、パリに亡命していたホメイニ師のリモート・コントロールと師の帰国なしには実現しなかったかもしれないが、その後の「宗教国家」への動きは、ホメイニ師の存在に起因する。この映画では、このことには言及されていない。それは、ある意味でタブーだからだ。

◆しかし、イランの宗教国家化は、イラン「革命」を阻止しようとするアメリカが、イラクのフセインを指示し、イラン・イラク戦争を誘発したこと、それから、ソ連がアフガンニスタンのイスラム勢力を叩くために侵攻をしたこと、これらが起こらなかったなら、別のものになっていたはずだ。つまり、イランの非「共和国」化は、当時の超大国に責任がある。

(映画美学校第2試写室/ロングライド)

2007-11-05

●イースタン・プロミス (Eastern Promises/2007/David Cronenberg)(デイヴィッド・クローネンバーグ)

◆ベルリンの帰り、トランジットでヘルシンキに一泊した。街を歩き、おいしい夕食を食べたが、ベルリンより1時間進んでいるのでまだ眠れそうにない。映画館の前を通りかかったので入ってみた。ヘルシンキでは、ドイツやフランスとちがって「外国」映画は、日本同様に字幕がつく。看板を見て、英語の映画を探したら、クローネンバーグの新作が30分後にはじまることを知った。待っているあいだ、ロビーでPDAをオンにしたら、フリーのWiFiが作動していて、ネットにつながった。iMDbを見てみたら、ユーザーの評価が8.0ついていた。最近のiMDbの評価はあてにならないが、7.0以上の場合は、そうまちがいはない。

◆冒頭から残忍な殺しのシーンがある。理髪店で男が殺されるのだが、このシーンは、ハリウッド映画が描く一連のマフィア映画を思い出させる。つまり、これは、これから始まるのは、「クリシェ」なのだよという暗示でもある。見ていくにつれて、この映画が、『ゴッドファーザー』に似ていると思ったが、それも意図的な「クリシェ」である。まちがっても、ロンドンにおけるロシア移民・亡命者たちの現実と重ね合わさない方がいい。とはいえ、『ゴッドファーザー』が一つのすぐれたフィクションであると同時に、ニューヨークにおけるシシリア・マフィアの一つのパターンを映像化したのと同じように、ロンドンのラッシャン・マフィアのある種の傾向と拮抗する要素がないとはいえない。

◆身体・肉と機械との関係に執着してきたクローネンバーグだが、近年、そういう部分は、補助的となり、ある種「古典的」なスタイルになってきた。この作品でも、傷口の描写や、生まれたての赤ん坊の血だらけの姿とかに往年のクロネンバーグらしさが出ているが、全体としては、これがクローネンバーグ?と思わせるようなトーンで撮られている。その分、観客は、映画があつかっている固有名詞的「現実」の方に関心が向いてしまうが、全体がクローネンバーグの「シミュラクラ」だと思えがいい。彼は、『ビデオドローム』(1983) のような作品では、ある「現実」の「シミュラクラ」が形成される現場を描くことに執着した。それは、『クラッシュ』(1996) と『イグジステンツ』(1999) あたりまでは続いたが、『スパイダー』からははっきりと変わった。

◆注目すべきは、ロシアマフィアの「運転手」役ニコライのヴィゴ・モーテンセンと、マフィアのゴッドファーザー的存在のSemyon (アーミン・ミュラー・スタール)の「馬鹿息子」キリルを演じるヴァンサン・カッセルの二人が、これまでとはかなり異質の演技を見せることだろう。モーテンセンは、旧ソ連からのイギリス亡命者であり、古いマフィア組織の屈従的な組員であり、粗野で残忍な命令を黙って行使しながらも、繊細な神経の持ち主であるキャラクター、ニコライを見事に演じている。カッセルは、甘やかされて好き邦題に育ち、ニコライを自分の言いなりになる「子分」にして「愛人」としてあつかう手のつけられない危険な男を迫真の演技で演じている。2人のあいだには、非常に屈折したゲイ関係がある。

◆アーミン・ミュラー・スタールは、似たような役柄をコスタ・ガブラスの『ミュージック・ボックス』で演じていた。ハンガリアでナチに協力して多数のユダヤ人を殺害していた過去を隠し、ニューヨークに亡命して、「善良」な父、祖父を演じている男の役だ。それを、ジェシカ・ラングが演じる娘が苦慮の末、糾弾する。その意味では、クローネンバーグは、ここでも、ある種のパターンを踏んでいる。東欧からの移民(亡命)者、「穏健」な表情のレストランシェフ兼経営者とロシアマフィアのゴッドファーザーという影の顔。その姿を見たとき、『ミュージック・ボックス』の父親役を思い出したので、その予測的なイメージが裏切られないのに、逆に驚く。クリシェの創造的利用?

◆最初、ロシアマフィアたちと全く縁のないアンナ(ナオミ・ワッツ)が、Semyonを訪ねたのは、病院に担ぎ込まれたロシアの亡命者と思われる女が、女児を産み落としたまま死に、そのハンドバッグにSemyonの店の名詞が入っていたからだった。その女の遺品に日記があることをアンナがSemyonに告げると、彼は、親切な表情で、自分が訳してあげると約束する。しかし、彼に渡した日記のコピーを叔父に見せると、ロシア語が読める彼は、その驚くべき内容を教える。

◆映画のなかで、アンナの叔父がKGBであったことがわかる。ニコライがFSB(ロシア連邦保安庁)と関係があったことも示唆される。だから、秘密を知りすぎてしまった叔父を殺せとSemyonに命令されても、ニコライは、KGBとFSBとの類縁関係のよしみで彼を殺さない。「現実」への逆照射は意味がないとしても、こういう場面を見ると、いまロンドンに吹き溜っているロシア人たちのあいだには、そうしたさまざまな屈折があり、そういう屈折のなかで、『暗殺・リトビネンコ事件』も起きた。

◆ロシアマフィアが行きつけの「サウナ」でモーテンセンが見せる殺し屋との格闘シーンは、「ありえない」という批判もあるほど壮絶だが、これは、スタントなしに撮られたという。

(Kinopalatsi/Helsinki)